Sonntag, 28. September 2014

Tipps vom 22.09. - 28.09.2014

LA DANZA DE LA REALIDAD - "[...] Diese individualisierte, fantastisch-schräge Interpretation des Vergangenen beweist nämlich nochmals, dass man den Wahn und die Schönheit der Welt noch klarer erkennen kann, je stärker man sie eigensinnig stilisiert. Es macht sie schlicht greifbarer, intensiver, reizender für denjenigen, der sie auf diese Art vermittelt bekommt – aus den Augen einer mentalen Unschuld und Abergläubigkeit, die das Geschehen an sich und dessen zwangsläufig stattfindendes Entgleiten einfach verarbeiten muss, aber ihre Integrität mit reinem Herzen mutig aufrecht erhält.

Das ist eben auch eine Grundeigenschaft des Künstlers Jodorowsky, die sich aber ebenso mit der eisernen Ambition des Vaters vereint und fortan den reißenden Geist seines Werkes ausgemacht hat. Da entfesselt der Tanz mit der Realität noch bis heute ein loderndes Feuer; doch der Tanz der Realität allein macht sich hier noch stärker bemerkbar, fordert zum wilden, leidenschaftlichen Dance Off auf und lässt alles schließlich in einer festen Umarmung der Tanzpartner für die Ewigkeit münden [...]"

(Die komplette Kritik gibt es auf CEREALITY.NET zu lesen.)

GONE GIRL - "[...] Mittel der Illusion, des Betrugs und der Manipulation werden nicht nur am kriminalistischen Prozedere selbst ausgeübt, sondern auch am Publikum vonseiten der Filmemacher aus. Blanker Nihilismus ist an der Tagesordnung, die etablierten Systematiken von audiovisueller Vermittlung dienen hier ausschließlich dem Machtkampf der Meinungsbildung, zur rufschädigenden Hexenjagd oder auch zur emotionalisierten Sympathie-Ergreifung. Allen wird ein verallgemeinertes, wiedererkennbares Stigma aufgedrückt: Ehebrecher, Mörder, Darling, Opfer, Zeugin, Amazing – eben das, womit sich der Medienzirkus effektiv verkauft und im Alleingang Geschichten erbauen, Personen ins Lampenlicht stellen und zerbrechen kann. Fairness ist da Mangelware; das muss man einsehen, für sich akzeptieren, aber auch bestenfalls bar jeder wahren Moral nutzen. [...]"

(Die komplette Kritik gibt es auf CEREALITY.NET zu lesen.)

PHOENIX - Der neue Film von Christian Petzold stellt eine schwierige Übergangsphase dar, vom zweiten Weltkrieg und dem dritten Reich hinüber in einen Neuanfang, der mit abgeklärter Mühe versucht, das Vergangene hinter sich zu lassen. Mitten drin: die Überlebenden, die Heimkehrer und vorallem Verletzten, Traumatisierten. Sie scheinen auch glatt vergessen, sind zwar präsent, aber werden (auch aus Schuldgefühl) gemieden, während der Alltag unter neuer Leitung so weitergeführt wird, als sei nichts gewesen. Aus dieser psychologischen Dissonanz erbaut er sodann ein potenzielles Melodram, das sich jedoch keinen typisch-melodramatischen Stilistiken hingibt, stattdessen Understatement praktiziert, was aber auch zur Protagonistin Nelly (Nina Hoss) passt - eine ehemalige Sängerin und aus dem KZ-befreite Jüdin, deren entstelltes Gesicht dank der Unterstützung ihrer idealistischen Freundin Lene (Nina Kunzendorf) zwar halbwegs rekonstruiert wird, aber keine rechte Perspektive für sich finden kann, außer die Wiedervereinigung mit ihrem Mann Johannes (Ronald Zehrfeld).

Der erkennt sie zwar nicht wieder, aber sich ihm zu offenbaren traut sie sich ebenso nicht, eben weil sie sich auch selbst nicht in den zerbrochenen Spiegeln zerbombter Häuser findet - nur diese starrenden, verwundeten und mit Grauen-erfüllten Augen. Allein diese optische Präsenz, die Hoss ihrer Figur zukommen lässt, definiert die brutalen Tiefen des erlebten Martyriums, ohne dass Petzold da mit filmisch-aufdringlichem Stempel auf die Tränendrüse drücken muss - lediglich eine direkte Anekdote, auch schlicht erzählt, offenbart noch genauere Einblicke in das bereits bekannte Bild vom Holocaust und vom Krieg, das sich die Charaktere in diesem Film am liebsten wegwünschen würden ("Danach wird dich keiner fragen."), obwohl ja überall Trümmer liegen. Bezeichnenderweise geistert sie dann auch wie hypnotisiert durch den neuen Club 'Phoenix', in dem ihr Mann arbeitet und beobachtet eine Welt, der sie fremd geworden ist und die sie auch auszuschließen versucht. Schließlich nimmt Johannes ihr sich aber doch noch an, jedoch mit dem Plan, dass sie sich als seine Frau ausgeben soll, damit er an ihr Geld herankommt, weil alle anderen Familienmitglieder ihrerseits verstorben sind und ihr jetzt alles zusteht.

Daraus entwickelt sich sodann eine bittersüße Erfahrung für sie, indem er Nelly wieder auferstehen lässt, obwohl er nur für eigene Zwecke handelt, unwissend darüber, dass sie es wirklich ist. Dass sie sich ihm (abgesehen von einigen missglückten Versuchen) fortwährend nicht zu erkennen gibt und er auch trotz klarer Zeichen schlicht nicht darauf kommt, dass sie the real mccoy ist, mag zwar ein Stück weit konstruiert wirken, doch passt es perfekt zur psychologischen Tragik des Films, in dem nun mal von vielen (vorallem männlichen) Seiten versucht wird, Bewältigung und Reflexion zu verdrängen, alles Vorherige als geradezu statistische Erinnerungen abzuheften ("Der war ein Nazi. Die hier ist tot.") und schlicht mit dem Leben weiterzukommen. Dies alles geschieht in einem intimen Aufbau, den Petzold ausschließlich seinen Charakteren überlässt und dabei auf detaillierte oder oberflächlich-reißerische Außenfaktoren verzichtet.

Klar ist der historische Rahmen präsent, schließlich beeinflusst er ja das gesamte innere Leiden von Nelly, doch er bleibt genauso funktional wie die behutsame Dramaturgie des Ganzen, aus dem die Nachvollziehbarkeit für die Figuren noch markanteren Raum erhält - mit aller natürlicher (und doch kurzweilig/pragmatisch geschnittener) Stille, durchgehend darin wirkender, verlorener Identitäten packend. Ein spannendes schnörkelloses Stück Kino, so subtil und doch treffend-empathisch, dass es letzten Endes selbst mit der vorhersehbarsten Fassungslosigkeit der Offenbarung und der gleichzeitigen, doppelbödigen Reinkarnation messerscharf ins Herz dringt.

(Diese Kritik gibt es auch bei den DREI MUSCHELN zu lesen.)

DEATHCHEATERS - Wer bewundert sie nicht, diese tapferen Teufelskerle von Stuntmännern, die für die Leinwand jede noch so krasse Aktion mit Bravour auf sich nehmen und dennoch bereitwillig-bescheiden in Kauf nehmen, nicht als die Stars des jeweiligen Films heraus zu stechen? Nun, Brian Trenchard-Smith scheint eine besondere Euphorie für jene Haudegen zu haben und widmet ihnen deshalb hiermit einen ganzen, eigenen Film, der aber nicht, wie man zuerst denken könnte, mit Pathos und Angebereien um sich wirft, sondern stattdessen erstmal die Film-Industrie an sich ein bisschen aufs Korn nimmt. Da hat man's mit größenwahnsinnigen Karikaturen von Regisseuren zu tun, die ganze Schlachten in einer Aufnahme einzufangen gedenken und selbst für kleine Werbungen unverhältnismäßig große Emotionen verlangen.

Doch davon lassen sich unsere Helden Steve und Rod, dargestellt von John Hargreaves und dem damaligen australischen Stunt-Master schlechthin Grant Page, nur schwer beeindrucken, bleiben immer mit zurückgenommener Lockerheit am handwerklichen Ball und reißen unentwegt herrlich-trockene Witze mit leichtfüßiger Haltung zur jeweiligen Situation - eine Methode, die sich auch gewitzt über den Gesamteindruck des Films erstreckt. Doch auch so abseits des Berufes bleiben die Beiden ausgesprochene Sympathen, Steve zum Einen der liebevolle Ehemann von Julia (Margaret Gerard), Rod zum Anderen der Besitzer des drolligen Basset-Hounds Bismarck und zudem ein frohlockender Ladykiller.

Beide Parteien treffen sich des Öfteren in kumpeliger Eleganz, um auch z.B. mal einfach die nächste Kampfszene auf der Dispo in der eigenen Bude zu proben und alles im Haushalt dabei zu zerdeppern. Man darf nämlich nicht vergessen: die Zwei kennen sich schon vom Vietnamkrieg (immer mal überraschend-abstrakt in den Narrativ per Rückblenden & Archiv-Footage eingebaut), in dem man sich erst unschuldig fragte, ob man etwas zu essen, etwa einen Keks, dabei hätte, bis dann schließlich die Befreiung aus spitzen Fallen anstand. Seitdem ist dieser ewige Ritt auf der Klinge des Todes der Adrenalin-Kick schlechthin für unsere athletischen Asse und da sieht man sie stets selbstverständlich-formvollendet in brenzligen Situationen, ob sie sich nun an Gebäuden entlang seilen, mit Wüstenbuggys durch die Gegend jumpen, abgefackelt oder von Autos angefahren werden - zudem auch immer mit den professionellsten Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, soviel Zeit muss sein.

Umso irrer wird's dann, als einige ebenso unaufgeregt-spaßige Vertreter der Regierung (mit geringem Budget fürs Modellbauen offenbar, nicht aber für U-Boote) unsere Protagonisten in ihren zahlreichen Fähigkeiten antesten, sie u.a. durch einen Supermarkt jagen, um einigen falschen Gangsters Lammkeulen in die Windschutzscheibe zu schmeißen und einen explosiven Trainingskurs durchlaufen lassen, damit einige geheime Dokumente in den Philippinen entwendet werden können. Der Lohn, der in Aussicht gestellt wird: eine gute Herausforderung, aufregende Anwendungen für ihre Talente, die scharfe Sekretärin Gloria (Judith Woodroffe) für den natürlich Augen-zwinkernden Super-Junggesellen Rod und vorallem eine Menge Spaß - kein Witz, das ist die tatsächliche Belohnung (Geld gibt's vielleicht auch noch)!

Oder besser gesagt doch ein Witz, denn 'DEATHCHEATERS' nimmt sich nun mal nicht wirklich ernst, will stattdessen mit der eskapistischen Freude des Unterhaltungskinos punkten und schmeißt sich dafür enthusiastisch in feurige Gefahren und rasante Karambolagen, stets mit der Kamera hautnah dabei am Steuer waghalsiger Manöver, bei ungesicherten Klettereien und besonders gern präsent bei heißen Schüssen und hitzigen Feuerbällen, eben ganz die furchtlose Sause bei groovigen Beats. Doch wie gesagt ist dieser australische, abgeklärt-ironische Humor wohl das große Herzstück der ganzen Angelegenheit, welches den Zuschauer nochmals zum mitreisenden Kumpel für den Showman-Spaß macht und dabei eben auch jenen Hals-und-Beinbruch-Kerlen eine menschliche Zugänglichkeit verpasst, die sich zwar auch bewusst kleineren Jobs hingeben muss, aber immer noch gleichzeitig lebensfrohe und fatalistische Freimütigkeit beweist, selbst im Angesicht des Dschungel-Todes (letzteres ebenso verschmitzt zu einem urig-entspannten Schachspiel gegengeschnitten).

Findet man darin überhaupt noch gar eine intellektuelle Substanz? 1.) Was soll die dumme Frage und 2.) ist ja doch wohl nichts essenzieller, als die pure Lust am bloßen (Filme-)Machen, am Riskieren, am Frohsinn, am Explodieren, Rasen, Fliegen, Flirten - gleiches gilt auch für die ästhetische Pointierung von Hunden mit Kopfhörern, von Bikinis, umherspritzenden Fluten, von knackigen Schrotflinten, wehenden Palmen, übereinander gestapelten Freunden, honkigen Karatemeistern und dicken Kanonen auf dem Balkon. Glaubt ihr mir nicht? Dann möchte ich euch diesen Film doch mal gerne ans Herz legen, der ist nämliche eine urkomische Wucht des Ozploitation-Genusses.

MOMMY - Schick verpacktes, allerdings auch konventionelles Sozialdrama über Mutterliebe, Hoffnung und Freundschaft. Klingt oft gesehen? Da muss man leider recht geben - auch wenn Xavier Dolans Regie nicht allzu heuchlerische Indie-Träumereien und gestelzte Lebensweisheiten vorpredigt, wie so manches aus dem Genre, ist sein melodramatischer Wiederaufbau und eventueller Bruch einer dysfunktionalen Familie, zwischen der kämpferisch-verzweifelten, sich nichts-sagen-lassenden Mitte-40er-Mutter Diane (Anne Dorval) und dem Vandale-ADHS-Sohn Steve, der auf die schiefe Bahn gerät (Antoine-Olivier Pilon), eine stark vorhersehbare Angelegenheit.

Sein Cast spielt dabei durch die Bank weg engagiert, das muss man ihm lassen, am meisten sympathisiert man jedoch abseits der Mutter-Sohn-Kombi mit der Figur der stotternden Kyla (Suzanne Clément), dem leicht nervösen, aber bescheidenen Anker des Verständnis, der die Sozialität der Beiden mit dem lehrsamen Pflaster des sich-gegenseitig-stützenden Zusammenseins wieder vereint und auch dafür sorgt, dass ein neues Licht am Horizont zum Greifen nahe erscheint. Da öffnet sich dann auch, immer mal leicht am Rand der Zuschauer-freundlichen Feelgood-Masche, Dolans konzentriertes Format des 1:1-Aspect-Ratios, welches ohnehin schön kompakte Perspektiven auf das Wesentliche, eben auf die Charaktere, setzt und deren persönliche Sackgasse zusätzlich unterstreicht - wird sodann aber wieder von der alteingesessen 3-Akte-Dramaturgie geschlossen, auf dass die beliebige Tristesse weiterhin ihre Bahnen zieht.

Zwischendurch bekommt man es dann immer wieder zur (Über-)Akzentuierung jener universellen Situation mit grenzwertig-schwülstigen, immerhin technisch hervorragenden Montagen zu tun, welche die innere Melancholie und stürmische Frustration unserer Protagonisten nach außen trägt, dazu berechnend-nostalgische Tracks von Dido, Beck, Eiffel 65 und Oasis mit dem filmgewordenen Instagram-Pathos verschmelzt (dazu muss man aber auch sagen: mit "Wonderwall" kann jede wahllose Szene von Natur aus gewinnen). Daraus kristallisieren sich aber auch die natürlich-intensivsten, weil erzählerisch pursten Sequenzen jenseits der bodenständigen Dialogarbeit heraus und schlagen so effektiv mit bittersüßer Liebe zu, wie es zwischen Mutter und Sohn auch des Öfteren im kanadisch-suburbanen Haushalt kracht.

Dass sich Dolan dann aber so mutlos auf ein allzu bewährtes Konstrukt stützt, das schließlich wortwörtlich in einer plakativen Zwangsjacke der Rollenmodelle steckt, ist dann wieder so ein frustrierender Umstand, der sich mit dem eigentlich recht geschickt zurückgehaltenen Kitsch beißt und so oder so die volle ungehemmte Emotionalität verwehrt. Wie dem auch sei, wer über die innewohnende Konventionalität der Geschichte hinwegsehen und sich in dieser allgemein-verständlichen Seelenwelt der Charaktere wiederfinden, sowieso mitleiden kann, der hat ein wunderbares, ethisches Los für sich selbst gezogen. Ich hingegen sehe nur Sachen, die ich schon kenne und Ideale, die ich seit langem verinnerlicht habe - nur eben diesmal in einer oberflächlich-frischen, filmisch-reizvollen Einheit und das ist ja auch schon eine Menge wert, nur eben nicht alles.

(Diese Kritik gibt es auch bei den DREI MUSCHELN zu lesen.)

HÖLLENKOMMANDO ZUR EWIGKEIT - Einer dieser strikten Dschungelkriegs-Filme, die Regisseur Antonio Margheriti in jener Ära gerne bewanderte, da hat er mit David Warbeck sogar seinen Hauptdarsteller aus 'JÄGER DER APOKALYPSE' am Start, verbunden mit einigen weiteren oft eingesetzten Gesichtern aus dem 80er-Jahre-Werk des handwerklich fokussierten Action-Meisters und Miniatur-Spezialisten. Hier spielt Warbeck jedenfalls den charmanten und in den passenden Momenten gewissenhaft-schweigsamen Vietnamveteranen "Tiger Joe", der zusammen mit seinen alten Sprüche-klopfenden Kumpanen Midnight (Tony King) und Lenny (Luciano Pigozzi) im Auftrag des stets hungrigen und skrupellosen Arms-Dealers Bronski (Giancarlo Badessi) Waffenlieferungen per Flugzeug an die indonesische Rebellenfront transportiert, um den tyrannischen Herrschern im fortwährenden grausamen Krieg endlich mal eins auszuwischen. Bei einer Mission kommt es dann aber ganz übel, da die argen Schurken Joe vom Himmel holen und er sich fortan mitten im Gefecht und Dickicht der exotischen Pampa wiederfindet.

Nach einer baldigen Gefangenschaft jedoch gerät er an einen sympathischen Trupp von Freiheitskämpfern, unter ihnen die engagierte Kia (Annie Belle), und zusammen bewältigen sie einen unbarmherzigen Spießrutenlauf feindlicher Armeen, die Berge von Leichen unschuldiger Einheimischer hinterlassen - Margheriti bleibt dabei von einer sentimentalen Stilisierung fern, hält das Tempo aufrecht, aber vermittelt zweifellos-präzise das ermattende Grauen des Krieges, auch anhand konventioneller, doch gewissenhafter Hand- und Stand-Kameraarbeit. In diesem höchst geradlinigen und explosiv-kurzweiligen Setting beweist sich Joe trotz seiner misslichen Lage als durchaus hilfreicher Geselle und auch zutraulicher Tröster, der aber ebenso starke Tricks drauf hat und reichlich Blei in die Angreifer pumpen kann, sogar wenn sie die von Margheriti stilecht gruselig-inszenierte-und-vertonte Ruine von Versteck umkreisen - mitten drin: eine ulkige Cobra, die zunächst erst unsere Helden beißen wollte, aber im Verlauf doch noch sogar ein bisschen nützlich wird.

In der Zwischenzeit jedoch beschließen Lenny und Co. nach ihrem verschollenen Kumpanen zu suchen, werden dabei jedoch ebenso von den Regierungstruppen zur Bruchlandung gezwungen. Der Hinterhalt wird allerdings von Joe und Kia vereitelt und was freuen sich die alten Haudegen, zumindest gemeinsam eine Chance auf die Flucht aus der Hölle zu bewältigen, die teilweise bei allmählich verschlissenen Brücken über ihren Köpfen gerade noch so glatt herüber fährt. So gut kann es allerdings nicht für jeden enden, selbst im Angesicht des wortwörtlichen Tigers, den Joe repräsentiert - die Wut der Trauer und des Verlustes fängt jeden irgendwann ein und da zerreißen sich uralte Männerfreundschaften, um kurz darauf doch noch wieder zueinander zu finden, da man ja unter all dem Tod und Verderben weiterhin der Hoffnung der Gerechtigkeit auf die Sprünge helfen kann.

Wie da dann mit entschlossener Selbstverständlichkeit und dennoch innerer Ruhe Brücken und Laster in die Luft gejagt werden, ist schon erwartbarer, doch gelungen-reißerischer Standard bei Margheriti, nur eben u.a. mit dieser schon ziemlich bescheidenen Note in Sachen Musik-Dramaturgie - weshalb die Dringlichkeit des Gelingens aus den Charakteren heraus allein, vorallem im Angesicht der schnörkellosen Gehetztheit der Story, noch fiebriger oder eben konzentrierter heraus sticht. Wie's dann eben ausgeht, besitzt gewissermaßen eine bittersüße Note, kann aber vom Genrefreund ebenso kalkuliert, jedoch natürlich nicht missachtet werden, so wie sich hier der empathische und abgeklärte Buddy-Faktor die gegenseitige Ehre erweist und alle trotz der zahlreichen Opfer einer besseren Zukunft entgegenblicken können. Ist natürlich naiver, ruppiger Eskapismus, aber in seiner Funktionalität und dennoch präsenten respektvollen Gewissheit in der Vermittlung der knalligen Kriegsszenarien und Anti-Kriegs-Sehnsüchte ein durchaus sympathischer Genre-Vertreter à la Italia.

PALO ALTO - Es ist doch so: ab und an reicht zur Sympathie eines Films die stilistische Schönheit lauer Morgen- und Abenddämmerungen, welche die Frustration unerfüllter Liebe in Teenager-Zeiten zusammen mit melancholisch-verqueren Tonflächen effektiv veräußerlicht, doch aus. Dass alle jugendlichen Protagonisten dabei einfältige Obszönitäten von sich geben und aufs Bumsen aus sind, ist zudem gar nicht mal zu unauthentisch. Das besitzt insgesamt wohlige Abhängqualitäten und ohnehin diese bittersüße Sehnsucht nach Romantik, welche man in dem Alter noch nicht wirklich definieren kann, die einen aber schon ordentlich fertig macht. Letzten Endes verläuft alles dann doch irgendwie zu unwahrscheinlich unentspannt und gleichzeitig noch ins Leere, so dass man außer diesem zerrenden Gefühl der Unzufriedenheit aus den Charakteren heraus nichts wirklich für sich als Zuschauer mitnimmt - es sei denn, Autor James Franco will uns nur schleichend-pervers mit zuckersüß-schläfrigen Fantasien über Almost-Legal-Mädels füttern. Wer's denn braucht...doch wie gesagt, die atmosphärische Verquickung vonseiten Gia Coppolas lädt gelungen zum traumhaften Schwelgen ein und hält sich zudem trotz aller potenzieller Prätentiösität bodenständig, da erwarte ich in Zukunft noch einige angenehme Stunden.

BULLETPROOF GANGSTER (KILL THE IRISHMAN) - Wer hätte es gedacht? Ein weiteres konventionelles Mobster-Biopic, das mit kaum geheimer Faszination den Ethos am Verbrechen heroisiert? Ya bustin' my balls, Tony! Autorenregisseur Jonathan Hensleighs Variante besitzt aber wenigstens die ungehaltene Chuzpe, einen aufrichtigen Sympathen in Form von Danny Greene als Protagonisten beleuchten zu dürfen (oder ihn zumindest sehr positiv zu zeichnen) - dargestellt von (ironischer Weise nicht mal Hensleighs eigenem) PUNISHER Ray Stevenson, der ruhig öfters Hauptrollen übernehmen sollte, hier jedenfalls umgeben vom eklektischen Genre-Cast als konsequenter und dennoch Menschen-freundlicher Gangster-Ire hervorsticht, u.a. für seinen Sinn nach einem geregeltem Familienleben Rocker platt prügelt, korrupte Gewerkschaftsbosse pimp-slapped und auch mal starrköpfigen Omas von der Heimatinsel aus Mietschulden heraus hilft.

Im Gegenzug teilt er in der Funktion des Kuriers, Hitmans und engagierten Aufsteigers reichlich Bleisalven, Brecheisenhiebe und vorallem Autobomben aus, stets getrieben vom Kampfgeist keltischer Krieger vergangener Jahrhunderte, mit denen er sich stolz identifiziert und ohnehin seine Konkurrenten öfters mal mit Alltags-rassistischen Tough-Guy-Jokes & Disses piesackt. Kein Wunder, dass man hierzulande die FSK-18-Plakette austeilte, so undifferenziert hier das Wesen des organisierten, provinziellen Verbrechens in Cleveland sogar mit knackigen Rock-Gitarren idealisiert wird. Doch das ist alles irgendwie ehrlich-enthusiastischer als so manch beliebteres, verhaltenes Herantasten ans brisante Thema in eleganter Filmform, wo man die Lust am Outlaw-Dasein noch mit moralischen Grauzonen zu kaschieren versucht.

Bei Hensleigh gibt's das eben nur echt mit dem Selfmade-Man-Schlägertypen inkl. Herz aus Gold. Alles andere am Film versprüht dagegen leider etwas doll den wenig begehrten Geist von Routine und begrenztem Budget, speziell was die ungünstig-zubereiteten CGI-Effekte betrifft - doch die simple Kohärenz in der Vermittlung jener bereits oft erlebten Dramaturgie, hier sogar ab un an verbunden mit authentischem News-Footage jener nachgebildeter Tage, läuft schon einigermaßen gut den Genre-Rachen runter, solange eben das Hauptaugenmerk Held als ruppig-kumpeliger Anker des Interesses sitzt. Und so kommt's auch, dass man letzten Endes eine Träne des männlichen Mitgefühls für Danny's Lebensweg verdrücken kann - eben der gute alte Pathos für das Prinzip des Rebellen, weshalb auch auf die explizite Mahnfunktion verzichtet wird.

Danny rät zwar den Kids auf der Straße folgerichtig wie einst James Cagney, nicht wie er zu werden, doch seine (wie er selbst durch und durch katholische) Kette mit dem Jesuskreuz reicht er trotzdem an die nächste Generation weiter, verbunden mit der historischen Gewissheit eines Domino-Effekts, der mehrere andere Verbrecher hinter Schloss und Riegel gebracht hat - und natürlich wollte er sich sowieso vorher schon zur Ruhe setzen, um in Texas von vorne zu beginnen. Voll die Wahrheit? Entschuldigt mich, wenn mir da das mentale vierblättrige Kleeblatt im Hals stecken bleibt. Aber ich beschwer mich auch nicht, denn das war genau das, was ich erwartete und sowieso bleibt die Erkenntnis: wenn man nicht mal strahlen darf, seit langem wieder Tony Lo Bianco in einem Film zu sehen, was für Freuden hat man dann überhaupt noch im Leben?

DRACULA UNTOLD - "[...] Eine insgesamt durchschnittliche Filmerfahrung, die schon mit ihrem Vorschaumaterial nicht mehr oder weniger verspricht, als sie tatsächlich liefert. Technisch gesehen ist alles solide und bietet trotz aller Formelhaftigkeit gewisse gewitzte beziehungsweise optische Spitzen im düsteren Gewand, die am ehesten jüngere Zuschauer umhauen könnten, aber nichtsdestotrotz mit flottem Gestus die neunzig Minuten Laufzeit hinweg fließen lassen. Dem Film hätte jedoch zweifellos geholfen, sich jenseits der publikumsfreundlichen Abgeglichenheit seiner Ingredienzen durch den Legendary-Produzentenstab entweder wirklich mehr in ein kompromissloseres, finster-mittelalterliches Horror-Szenario (wie man es inzwischen durch „Game of Thrones“ begutachten kann) oder in eine pompöse Gaudi fantastisch-exaltierter Schlachtengemälde zu stürzen. So oder so eben etwas, was der Legende des Pfählers Vlad III. tatsächlich irgendwie gerecht werden dürfte, diese nicht in ein vermarktbares Heldenkorsett steckt, welches sich zwar für Legendary längst bewährt hat, aber selbst deren ursprüngliche Risikobereitschaft vermissen lässt. [...]"

(Die komplette Kritik gibt es bei CEREALITY.NET zu lesen.)

BONUS ZEUG:

HELI - Regisseur Escalante findet neue Perspektiven der trostlosen Grausamkeiten und übt sich dabei durchweg in permanenter Sprachlosigkeit. Nicht mal der Funken von Liebe und mitleidiger Empathie kann da gegen die omnipräsente Tristesse ankämpfen, höchstens der drastische Shock-Value mit seinen gnadenlos-gekillten Hunden, zerschlagen-aufgehängten Körpern und verbrannten Penissen beherrscht unentwegt, aber auch emotional merkwürdig-distanziert die staubige Szenerie (an mindestens einer Stelle sogar am Rande der Lächerlichkeit), auch weil die Berechenbarkeit des gemäßigten Erzählungsstils Menschlichkeit jenseits der Bandbreite depressiver Ermattung vermissen lässt. Man könnte dies als rohe, respektvolle Eleganz anerkennen, doch abseits der gestalterischen Asketik bleibt auch nur ein skizzenhaft etabliertes Konzept von sozialer Armut, von undurchsichtiger Korruption (?) und vom Frust armseliger (und so Arthouse-typisch blass-minimalistisch-daherredender) Leute, bei denen es letztendlich auch nur darauf hinausläuft, dass man sich grob rächt, um zumindest wieder mit sexueller Erquickung das Karma zu beleben - die Verhältnisse bleiben jedoch ungeändert. Im Endeffekt ist 'HELI' zwar auch kein direkter Aufruf zur Revolution, höchstens ein mutig-deprimierender Einblick ins Höllenloch, aber ich für meinen Teil konnte leider nicht viel davon mitnehmen. Dafür ist die Filmerfahrung an sich einfach zu lauwarm aufbereitet, weil trotz ihres sozialen Gewissens schlicht gelähmt von der eigenen inneren Betroffenheit. Regt es zum berühmt-berüchtigten Nachdenken an? Möglich, aber für eine echt starke Reaktion vom Publikum gibt sich der Film dann doch vom Gesamtkonstrukt her zu uninvolvierend und nüchtern.

AN EYE FOR BEAUTY - "[...] Eine eventuelle psychologische Tiefe aus der überwältigenden Präsenz der Schönheit zu erschaffen, ist keine Option, jedenfalls sträubt sich Regisseur Denys Arcand davor, irgendeine Konsequenz aus seiner Geschichte zu ziehen. [...] Der Zuschauer kann beim neidischen Zuschauen höchstens noch mit den First-World-Problems dieser charakterlich fernen Reichen sympathisieren, was im Gegenzug leider natürlich vollkommen kalt lässt. [...]"

(Die komplette Kritik gibt es bei CEREALITY.NET zu lesen.)

Labels:

alejandro jodorowsky,

antonio margheriti,

brian trenchard-smith,

christian petzold,

david fincher,

dracula untold,

filmfest hamburg,

gary shore,

gia coppola,

jonathan hensleigh,

ozploitation,

xavier dolan

Sonntag, 21. September 2014

Tipps vom 15.09. - 21.09.2014

R100 - "[...] Ehe man sich versieht, öffnet Regisseur Matsumoto eine aberwitzige Metaebene à la Quentin Dupieux’ „Rubber“, welche versucht, die Ereignisse in Perspektive zu setzen und stetig daran verzweifelt, wie viel derangierter diese ab dem Zeitpunkt verlaufen. Dann nämlich spielt er vollends mit den Erwartungen des Zuschauers und den Regeln des Mediums Film, gibt sich anarchischen Genre-Mixen zu fantastischen Soundtracks hin und spitzt die sorgsam aufgebaute Handlung mit wilder Selbstverständlichkeit (und in die unerwartetsten Gefilde verlaufenden Running Gags) in einen surrealen Wahn zusammen [...]

Man muss schon selber in gewisser Hinsicht pervers sein, um „R100“, dieses eigensinnige urkomische und ebenso auf sich selbst reflektierende Stück Kino, wirklich in die Arme nehmen zu können. Die Belohnung dafür ist es aber vollkommen wert, selbst wenn der Rest des Publikums nicht dahinter steigt."

(Die komplette Kritik gibt es auf CEREALITY.NET zu lesen.)

BLUE RUIN - In Jeremy Saulniers neuem Film, der vor 2 Jahren als erfolgreiches Kickstarter-Projekt mit einem minimalistischen Budget ins Leben gerufen wurde, treffen wir unseren zukünftigen Protagonisten Dwayne (Macon Blair) zunächst in einer gammligen Verlorenheit des Seins - ungepflegt, im Müll nach Essen grabbelnd und im Auto schlafend. Die dahinsiechende Zombie-Hülle eines Mannes, dessen Grund für seine Situation vage aufgezeichnet ist, aber langsam bewusst in einem Amerika versinkt, das hier sowieso fast im gesamten Film eher außen vor, gleichgültig, bleibt. Jedoch bricht für Dwayne ein kleiner, doch einschlagender Mikrokosmos wieder auf, als er davon erfährt, dass der verurteilte Mörder seiner Eltern wieder auf freien Fuß kommt. Sodann verfolgt der verlorene Sohn eine verzweifelt-vorsichtige, doch entschiedene Methodik zum Schmieden vom ultimativem Racheplan. Die darin innewohnende Brutalität kostet ihn reichlich Überwindung, umhüllt von permanenter Furcht - und tatsächlich schaut diese unfassbar hässlich drein, so dass man nur wieder schnell von ihr weglaufen will. Doch jeder Plan hat mindestens einen Makel, einen gottverdammt-ungünstigen Zufall und so fängt der wahre Horror erst an, als die gesamte Familie des Ex-Knackis die geheim gehaltene, doch erbarmungslose Jagd entfesselt und so in jedem Moment brutal zurückschlagen kann.

Für Dwayne wird dieser Alptraum zu einer pausenlosen Flucht, zu einer unberechenbaren Gefahr, vor der er auch seine einzige verbliebene Schwester Sam (Amy Hargreaves) zu schützen versucht. Ihm bleibt dafür schließlich nur die Wahl, sich selbst dort alleine bereitzustellen, wo man ihn vermutet, jedoch lotet er in geradezu fanatischer, aber stets ungewisser Voraussicht alle Möglichkeiten aus, die Oberhand zu behalten - die konsequent-ankommende Atmosphäre der Verfolgung und Belagerung lässt sich aber nicht so einfach überlisten und so verdreht sich die Kettenreaktion der Gewalt immer tiefer ins angespannte Fleisch. Regisseur Saulnier weiß, dass es für die Vermittlung jener intensiven Gefühlsreize effektiv reicht, diese auf geradlinigem und transparentem Wege darzustellen, klar mit einem sauber-voranschreitenden Tempo und einer dicht-inszenierten Stilisierung, jedoch bleibt das provinzielle (irgendwo zwischen Virginia und Kentucky ablaufende) Schreckensszenario in seinem Prozedere bodenständig, elegant und nüchtern, aber eben dann auch in den perfiden Gewaltausbrüchen recht grausam.

Es sind die Zeichen eines ausgezeichneten Thrillers, der in seiner direkten Aufzeichnung sich gegenseitig zerfleischender Rachespiele keine Kompromisse eingeht, aber weder viehische Extreme ausschlachtet noch einen ideologischen Pathos auftischt. Die Verhältnisse sind darin nun mal, wie sie sind: stets in einem siedenden Terror verharrend, der beinahe unbemerkt durchs Land zieht, für die individuell kämpfenden Jäger und Gejagten aber einfach alles bedeutet und nur dann enden kann, wenn keine Reste vom jeweiligen Gegner mehr übrig bleiben. Eine harte Angelegenheit, doch die Empathie, die Hoffnung auf Versöhnung - vielleicht nicht mit den Aggressoren, aber mit dem verbliebenen Menschenkreis - macht sich ebenso für eine erlösende Abrechnung bereit, in der man mit der Vergangenheit abschließt, einen gewissen Abschied der Entschlossenheit umarmt und einsieht, dass dieser Strudel der Gewalt wirklich ZWEI Familien, nicht bloß die Guten oder bösartige Redneck-Abziehbilder, in den Abgrund gerissen hat.

Letztendlich kann das Plädoyer nach dem Gewissen die brachiale Eskalation nicht verhindern, aber die Unausweichlichkeit der Konfrontation war ohnehin schon längst abgeklärt, eben eine fatalistisch-bittere Schicksalsbahn, die sich durchweg mit verstecktem und vermuteten Schrecken andeutete - welche folglich auch in der einzigen tatsächlichen Reaktion der bisher neutral gehaltenen Umwelt anerkannt und lang erwartet anhand tosender Naturereignisse in unmittelbarer Nähe entladen wird. Eine späte Eingebung nach dem Format des alten Testaments, hier jedoch eher als Demut des Überirdischen gegenüber dem Irdischen zu verstehen. Folglich wird zum Schluss hin u.a. mit einer schon längst verschickten Ansichtskarte der Trost der Erinnerungen erwirkt, eben für diejenigen, die ihre Schuld wirklich auf sich genommen und diese aufopferungsvoll eingelöst haben. Der Film weiß genau, dass er in jener Auflösung keine Zelebration anstimmen kann und hält sich wie schon die ganze Zeit meisterhaft am Riemen, aber immerhin proklamiert der Song von Little Willie John und Otis Blackwell im Abspann: 'No regrets' - eine Aussage, welche die gesamte atemberaubende Filmerfahrung und Thematik hinter 'BLUE RUIN' perfekt beschreibt.

(Diese Kritik gibt es auch bei den DREI MUSCHELN zu lesen.)

WHITE BIRD IN A BLIZZARD - "Gregg Arakis neuestes Werk „White Bird in a Blizzard“ ist vielleicht sein bis dato normalster, sprich konventionell aufgebautester Film – was natürlich nicht heißen soll, dass er seinem bekannten, lieb gewonnenen Stil und den oft wiederkehrenden Themen seines jahrelangen Schaffens untreu geworden ist. Stattdessen inszeniert er scheinbar recht originalgetreu, nach einer Romanvorlage von Laura Kasischke, ein überwiegend entspanntes und doch tief gehendes Coming-of-Age-Portrait – im malerischen Zeitkolorit des achtziger-Jahre-Suburban-Americanas – von der Highschool-Schülerin Kat Connor (Shailene Woodley), welche innerhalb der Schwelle zum Erwachsensein zwischen 1988 und 1991 in verschiedenen Stadien mit dem mysteriösen Verschwinden ihrer Mutter Eve (Eva Green) umgehen muss. [...]

„I was 17 when my mother disappeared“ ist der bestimmende Kanon des Films, welcher Stück für Stück vermittelt, wie Kat das absteigende Verhalten und die Sexualität ihrer Mutter im Verlauf der Jahre reflektiert hat und sich dahin gehend auf einen eigenen Weg machen musste, was sie mit ihrem aufblühenden, adoleszenten Körper anstellen würde – da kommt die Ungewissheit trotz der nachvollziehbaren Pro-Aktivität ihrerseits nicht von ungefähr, wenn man die dysfunktionale Situation der Connors bedenkt. [...]"

(Die komplette Kritik gibt es auf CEREALITY.NET zu lesen.)

THE DOOM GENERATION - Untergangsstimmung bei Araki - wie so oft ein nächtlicher Umschlagplatz für abgebrühte Teens jenseits der Hemmschwelle, vertreten durch den planlosen Surfer-Schluffi Jordan (James Duval), die herrlich-angekotzte Amy (Rose McGowan in knackfrischer Freizügigkeit) und den obszön-verführerischen Hardboiled-Herumtreiber Xavier (Johnathan Schaech). Nicht gerade Unsympathen, auf jeden Fall hedonistische Selbstversorger ohne Zuhause, ohne dicke Kohle, zumindest mit einem Mindestmaß an Hygiene, einem funktionalen Schlitten und einem durchgehenden Heißhunger aufs Ficken in petto. Der Genuss ist nämlich vielleicht noch das einzig Verbliebene, welches so eine Art von wahrem Leben antreibt, in dieser Horrorvision urbaner Zerbröselung, die allmählich das Magma der Hölle durchschimmern lässt, aber zudem noch umso mehr militante Präventions- und Faith-Slogans auf den Plan ruft, obwohl die einzige Bindung zur religiösen Moral eben nur noch den Untergang zur (indiskutablen) Diskussion hat und alle Produkte dieser verkommenen Gesellschaft 6,66 $ kosten.

Klar entwirft Araki hierin eine überbordende Pulp-Verzerrung der Urängste aggressiver Puritaner in den USA zur blanken bunten Parodie, die sich schon vom reißerischen Titel abzeichnet und im Verlauf ein Quasi-Outlaw-Trio, speziell dessen intensives Liebesleben, auf dem unbedarften Roadtrip durchs feindselige Land porträtiert - und auf der Gegenseite stellt er die wahrscheinlicheren Ursachen für den sozialen Zerfall, stark beeinflusst von damaligen medialen und politischen Zuständen, mit präzis-gewitzter Krassheit zur Schau. Unter anderem: Ausbeutung von Tod und Leiden im zynischen Sensationalismus; staatliche Kontrolle und Überwachung, meistens nur gefolgt von Nullkommanix, aber immerhin als einzige in feiner, von der Aussenwelt abgeschotteter Montur; Extremisten, Psychos und all die anderen weißen Arschgeigen, die hart angeben, aber dauernd um ihre (angeblichen) Verflossenen jammern, bis sie frustriert zu Schrot und Schere greifen und auf der Nationalflagge zum Rape mit dem Maria-Magdalena-Porzellan ansetzen.

Eben eine waschechte Apokalypse im siedenden Rotlicht der Generation-X-90er, dennoch im Gegenzug ungehemmt-lasziv und rauschhaft in der Erforschung sexueller Lüste, neuer Befriedigungen, sinnlicher Verbindungen bei Nacht und Nebel, im Auto, beim Seitensprung, in der Badewanne und im obskuren Dekor schrabbeliger Motels - Masturbation mit oder ohne Jojo, auf jeden Fall anhand erhellend-detaillierter Instruktionen überall mit den Fingern unterwegs, vollgeschmiert und abgeleckt, von Arsch zu Mund und zurück, zudem immer mehr mit dem Bisexuellen und der Dreier-Konstellation experimentierend. Darum aber auch ideales Abspritzmaterial für alle Geschlechter und Orientierungen, bezeichnender Weise zuviel für die MPAA, aber so kompromisslos und warm auf hautnahe Reibung und bebende Hormon-Höhepunkte fixiert, dass sich eine neue Hoffnung der unkomplizierten Liebeslust ankündigt.

Aber dann kommt der bittere Einschlag, eine plötzliche Eruption der Gewalt, kein aberwitziger Payoff, den die Etablierung des bizarren Endzeit-Szenarios in so vielen anderen Indie-Produktionen auf der Reise zum kleinsten gemeinsamen Nenner hätte möglich machen können (siehe das Gesamtwerk von Kevin Smith) - schlicht ein wahrer Alptraum aus der Faszination mit Gewalt und Macht, welche die Unschuld erotischer Unbestimmtheit in Strobo-Blutfontänen zerfleischt und nur noch den Weg für staubige Unfruchtbarkeit im Lande hinterlässt. Aber der aufrichtig-respektlos-unidealistische Weg wird von den Überlebenden weitergegangen, auch wenn man dafür die Zivilisation hinter sich lässt, nie mehr aus dem Vakuum zurückkehrt: lieber so, als sich der blutgierigen Nacht abgetrennter und dennoch weiter sprechender Köpfe zu ergeben. Selbst wenn diese für den Zuschauer zugegebenermaßen der absolute geile Wahnsinn war.

OPEN WINDOWS - "[...] Eine genüsslich übersteigerte Analyse unserer kontemporären Assimilation mit der weitreichenden Welt der Digitaltechnik, speziell mit dem Überangebot an Mini-Kameras und Computern. Konsequenterweise erzählt (Vigalondo) das gesamte Geschehen mit intensiv-durchgeplanter Präzision komplett auf einem Laptop – klar ein inszenatorisches High-Concept-Gimmick, aber ebenso clever im Spiel mit dessen Möglichkeiten, wie er es schon 2007 mit seinem Zeitreisen-Zauberwürfel „Timecrimes“ hielt. Ähnlich wie in der jüngst erschienen Desktop-Dokumentation „Transformers: The Premake“ von Kevin B. Lee entfaltet er nämlich auf jener elektronischen Schaltzentrale ein Multi-Tasking-Mekka beobachtender, spionierender und beeinflussender Optionen und Perspektiven und strickt daraus einen kurzweiligen und technisch-ambitionierten Thriller nach dem Formate Hitchcocks oder De Palmas. [...]"

(Die komplette Kritik gibt es auf CEREALITY.NET zu lesen.)

MAPS TO THE STARS - Es ist beruhigend, Cronenberg mal wieder mit einem einigermaßen erfrischenden Gestus an die Arbeit herangehen zu sehen, auch wenn es sich dabei ausschließlich ums Eintauchen in die Showbiz-Gehässigkeit handelt - stilistisch bleibt er wie in den letzten Jahren schon der archaisch-elegante Beobachter, aber hier hält ihn immerhin das Tempo des Ensembles am Laufen. Nichts wirklich Weltbewegendes kommt dabei in der Portraitierung verzweifelt-alternder Diven, Hinter-den-Kulissen-abgefuckter Selbsthilfe-Gurus, schwärmerischer Assistenten im Sog der Korrumpierung (siehe 'ALLES ÜBER EVA') und versnobt-kotziger child actors heraus, aber zumindest kann man dabei von einem kurzweiligen Unterhaltungsfaktor der Eitelkeit sprechen, getragen von ziemlich furchtlosen Darstellerleistungen und einem stetigen Mysterium eines versteckten Feuers der Vergangenheit (und/oder Hölle, wenn man mal eine platte Analogie verwenden darf), das alle irgendwie miteinander verbindet.

Die Oberflächlichkeit des Hollywood-Apparates wird dabei in ein ähnlich glattes und sediertes Licht gerückt, wie es Paul Schrader jüngst in 'THE CANYONS' errichtete und es wird sich gut und gerne über die misanthropische Verdorbenheit und egoistische Leere der in massiven, geisterhaft-gläsernen Villen lebenden Stars echauffiert. Dass da eine gewisse überhebliche Heuchlerei von Seiten Cronenbergs ebenso mitschwingt, muss man gar nicht mal verleugnen und die Noblesse seines Casts ist sicherlich ebenso wenig unantastbar, aber einerseits geht man als Zuschauer trotzdem gerne voyeuristisch dabei mit (ein offenbar noch immer leidenschaftliches Ziel des Regisseurs, so er wie er hier zerfallende und vernarbte Körper schnörkellos nach Aufmerksamkeit sehnen lässt) und andererseits wird auch keine allzu brachiale Groteske daraus erschaffen.

Das mag aber auch die irgendwie ernüchternde Gesamterfahrung des Films erklären, in der kein wirkliches Extrem, kein brisant-loderndes Flackern kompromissloser Dekonstruktion angegangen wird - Cronenberg lässt es kühl ablaufen und seinen Charakter-Komplex sich selbst in die Enge, in emotionale Hässlichkeit und Furcht treiben, u.a. mit vorwurfsvollen Halluzinationen (?) Verstorbener. Doch genau daran verläuft sich ein Stück weit der thematische Fokus, welcher eh nur äußerst abstrakt im Raum steht und vom Ballast gängigster Bilder jener hohlen Konsum- und Reichtumsidealen im Handling mit der Film-Industrie wenig pointiert zerfasert wird. Aber so sind die fiesen Sternchen nun mal: planlos und in ihrer luxuriös-dahinfurzenden Existenz schlicht getrieben vom Entbehrlichen und Nepotistischem (auch Inzestuösen) - aber doch irgendwo ehrgeizig und aggressiv, nicht wahr?

Diese Uneinigkeit in der Präsentation des glamourösen Asylums ist so ziemlich die Hauptursache für alle kleinen und großen Schwächen des Films und hat zudem die Folge, dass einige zugegebenermaßen amüsante Episoden schlicht ins Leere verlaufen, so wie sich auch die gesamte Auflösung in sperriger, kosmischer Suggestion übt (zumindest hilft das sympathische Enigma der Mia Wasikowska teilweise darüber hinweg). Doch es ist ja nun mal wie so oft, dass gerade solche Unförmigkeiten das fragende Hirn des Zuschauers am Laufen halten, zur Faszination oder Frustration führen, auf jeden Fall durchscheinen lassen, dass vergrabene Potenziale und subversive Schichten, in den Figuren und in der psychischen Konstruktion des Films, um ihre Entdeckung bangen - was beweist, dass Cronenberg sicherlich noch einiges zu erzählen hat, aber erstmal noch den Deckel überm Loch mit der flachen Hand zuhält.

(Diese Kritik gibt es auch bei den DREI MUSCHELN zu lesen.)

SMILEY FACE - Der kongenial besetzten Anna Faris als drolligen Pothead-Tollpatsch Jane zuzuschauen, ist schon eine sympathische (je nach Zuschauer auch extrem nervige) Angelegenheit und Gregg Arakis sinnlich-dynamische Regie hüllt den Exzess der verrauschten Dusseligkeit in ein genüsslich-bonbonfarbenes und knallig-eigensinniges Licht - sogar die von ihm gewohnten, inneren Sehnsüchte sexueller Befriedigung und Obsessionen (I'm looking at you, John Krasinski & John Cho) finden ihren Platz in dieser eigentlich potenziell-Publikums-freundlichen Weed-Comedy, ebenso die intensive Synergie von zeitnahen Ultra-Soundtracks und visuell-karthartischen Klimaxen, meist in glühend-hautnahen Großaufnahmen zugedröhnter bis geiler Schlafzimmerblicke.

Doch irgendwie verläuft sich die anfängliche Unbedarftheit des absurden Kifferwahns in eine Handlungs-technische Redundanz des stetig eskalierenden Versagens, sobald Jane auf ihrer bizarren One-Day-Tour durch L.A. quasi sowas wie 'LOLA SABBERT' abzieht, auf dass man schlichtweg irgendwann das Interesse verliert - und das bei nur knapp 80 Minuten Laufzeit. Wenig hilfreich dabei sind einige nicht so clevere Joke-Konventionen der Marke 'Cartoon Network' sowie 90er-Jahre-Indie-typische Texteinblendungen und Tarantino'eske Zeitsprünge - obwohl das Drehbuch von Dylan Haggerty (seit diesem Film nicht mehr aktiv) sogar einige niedlich-ulkige Pointen der Blödsinnigkeit bereithält und das unaufhaltsame Vermasseln Janes bei mehreren, auch unscheinbaren MacGuffins wie dem Kommunistischen Manifest, durch die Augen seiner Protagonistin zur pathetisch-inszenierten, aber offensichtlich kaum irgendwas beeinflussenden Heldentat für ihre Mitbürger stilisiert.

Ein subversiver Seitenhieb auf die blumig-verblendeten Konventionen der Feel-Good-Sundance-Lebenslektionen unserer Zeit (siehe den Schmalz von 'WISH I WAS HERE') oder, gemessen am Erscheinungsjahr, einer der etwas weniger bedeutungsschwangeren Vorreiter jener Formel? Wie auch immer man das deuten will: der Spaß an der ganzen Sache ist dennoch präsent und beweist zudem, wie gut sich Araki in die verschiedensten Genre mit seinem freimütigen Stil einfinden kann. Schade bloß, dass trotz mehrerer Anlaufstationen im Plot eigentlich immer bemüht auf die selbe Stelle getreten wird - ist zwar konsequent bei einer hirnverbrannten Slackerin im Vordergrund, die rein gar nichts auf die Reihe kriegt, aber nur bedingt die komödiantische Goldkuh (da hätte ein eventueller Umschwung zur wahnwitzigen Hysterie wahre Wunder gewirkt).

BONUS ZEUG:

Ich habe vor kurzem wieder mal Frank Pavichs Dokumentation 'JODOROWSKY'S DUNE' gesichtet und mich danach entschlossen, einen Einstieg in das Comic-Werk vom ollen Alejandro mithilfe des ersten Bandes zur Reihe 'DIE KASTE DER META-BARONE' zu finden. Meine empfehlenden Eindrücke dazu habe ich in diesem Video festgehalten:

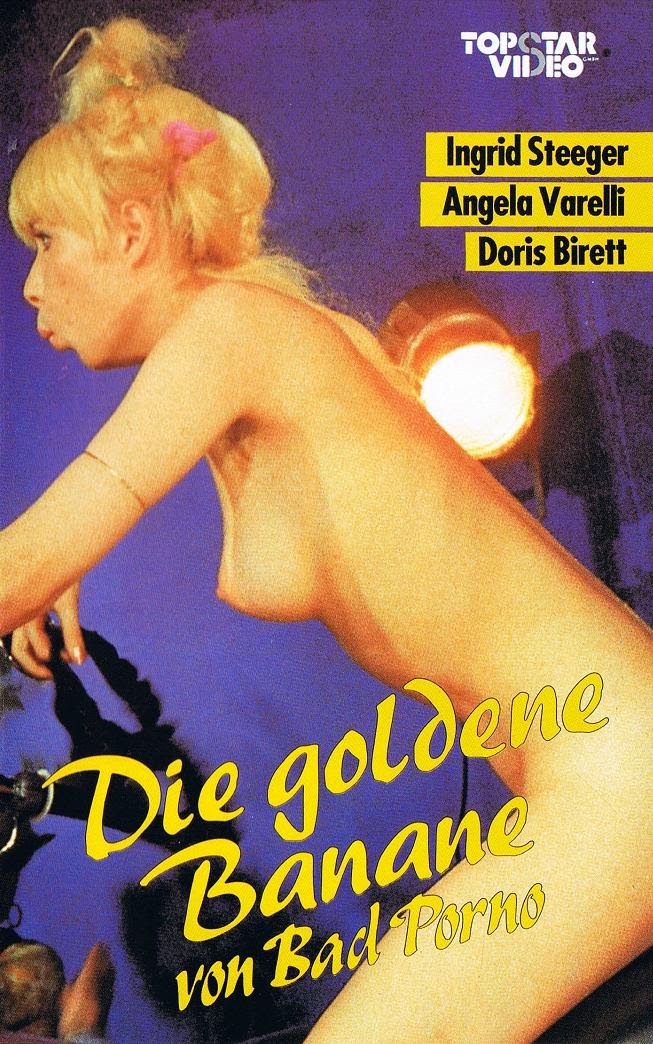

DIE GOLDENE BANANE VON BAD PORNO - Zwei trottelige dänische Porno-Produzenten quasseln und bumsen sich auf der blödeligen Suche nach dem großen Coup für ein Sexfilmfestival durch 3 sinnbefreite Episoden der Industrie-Spionage, Mädchenspannerei und Casting-Unfähigkeit - eine auf Sexyness-fokussierte Nomödie, die krampfhaft ulkige Frivolität mit endlosem Gelabere zu erzeugen versucht und den Zuschauer mit jedem weiteren flachen Szenario fehlender Pointen zur Verzweiflung treibt.

Über einen Mangel an nackten Tatsachen kann man sich zwar nicht beschweren (Highlight der neckischen und exzessiv-mimischen Erotik: Ingrid Steeger in lispelnder Proto-Gabi-Klimbim-Aufmachung), aber das einzige Stöhnen, das sich beim Publikum erzeugen lässt, ist jenes der genervten Erschöpfung - plakativste Tunten- und Buschmänner-Klischees inklusive.

Nur der wirklich allerletzte Schlussgag besitzt so eine Art gelungen-dämlichen Brachial-Humor (wenn man sich nach dem zuvor gezeigten erigierten Hundepenis die Kotze weggewischt hat), als sich die graumäusige Assistentin der beiden Hardcore-Dumpfbacken aus Versehen auf die erigierte Statue der Goldenen Banane setzt und es nach anfänglicher Überraschung geil findet. Ansonsten gilt: die wohl unfassbar-witzloseste und bemüht-spritzigste Arbeit von Didi-Inszenator Ralf Gregan, der sogar in einem Stotter-Cameo selbst auftritt.

Labels:

alejandro jodorowsky,

anna faris,

blue ruin,

david cronenberg,

eva green,

fantasy filmfest,

gregg araki,

hitoshi matsumoto,

jeremy saulnier,

maps to the stars,

nacho vigalondo,

ralf gregan

Abonnieren

Posts (Atom)

.jpg)