Sonntag, 31. Januar 2016

Tipps vom 25.01. - 31.01.2016

SHOWGIRLS - (Gesichtet im Rahmen des BIZARRE CINEMA im Metropolis Kino Hamburg, 35mm, OV)

Ein Film seiner Zeit, dessen Gegenwart ihn mit nur wenig Gegenliebe empfing und inzwischen natürlich das Abbild der Neunziger Jahre schlechthin abgibt. Nicht gerade selten hört man derartige Narrative der Kinogeschichte, welche anfangs manchmal die Reife eines Werkes abseits der leicht angreifbaren Oberfläche verkennen. Jedoch gerade bei Paul Verhoevens Kanonade der Vulgarität ist der offene Dialog um Geschlechter- und Menschenverhältnisse allgemein so ergiebig, dass der Faktor der Überspitzung Massen an direkter und bewusst fordernder Konfrontation vermittelt. Die Kalkulation aus Hedonismus, Sex, Gewalt und Zickereien ist dabei das Markenzeichen einer Ära im Überschwang, verloren in Koks und Brüsten, hier allzu bezeichnend in Las Vegas verortet. Die Machtkämpfe des verkauften Körpers und der Geltungsdrang im pervertierten Karrierezwang des US-amerikanischen Kapitalismus stapeln sich hier zu einem Spektakel zusammen, das seine Emotionen mit barer Brust vorführt und Feuer im Rückenwind hat. Gleich dahinter steht aber auch die Bühne, die Illusion des Aufstiegs, um die hier versessen gekämpft wird, obwohl die Ware der Fleischbeschau das Geschäft, viel mehr aber gezwungenermaßen die „Chance“ der Tänzerin ausmacht. Protagonistin Nomi kann in der Hinsicht auch schlicht nicht als Unschuldsengel vor dem Zuschauer stehen, ist von der Charakteretablierung her ohnehin eher ein stürmisches Wesen, beinahe bipolar in den Wirren der Bewährung unterwegs - engagiert, furchtlos, furios und verletzlich zugleich, wie sich Elizabeth Berkley überhaupt auch jener Figur hingibt.

Es gibt für sie auch Grenzen, inwiefern sie sich ausbeuten lässt, aber wie alle in diesem konzentrierten Spielfeld des Ruhms geht auch sie zum Äußersten, um einen Platz im Olymp zu erringen. So einfach sich das Drehbuch von Joe Eszterhas vielleicht auch ein reißerisches Melodram mit Milieu-Tönung zusammenspekuliert, so pompös lenkt es Verhoeven in die offenbarende Perspektive, wenn das Ziel/die Endstation der Begierde den Titel „Goddess“ trägt, Versace und Edelspeisen im himmlischen Einkaufszentrum namens „Forum“ gehandelt werden und die neon-beleuchteten Wolkenkratzer mit unwirklicher Imposanz ans Göttliche heranreichen. Himmel und Hölle standen sich aber nimmer näher als hier, sofern die Menschen versuchen, binnen ihrer irdischen Existenz Götzenstatus zu erreichen, Herr ihrer Natur zu werden und sie auszustellen (siehe Kyle MacLachlans Behausung mit echten Palmen, Neon-Palmen oben drüber sowie Delphinstatuen, unter deren Wasserfall Nomi als Neptun-Nixe eine Sturmflut des Sex entfesselt). Im Glanz der Perfektion, auch jene choreographierter Haut, sind sich Missgunst, Hinterfotzigkeit und Vergewaltigung wohlbekannt - der Exzess findet pointierte Szenarien (und Revue-Nummern), in denen sich der Schmierfaktor reicher Güter wie die Made im Speck fühlt. Ehrlicher und herzlicher scheint da noch der Untergrund, sprich die Absteigen, Wohnwagen und Striptease-Schuppen, bei denen man im Voraus auspackt, wie es laufen wird, obgleich in dieser Sin City ein Ei dem anderen gleicht. Zumindest schaut der Bodensatz zusammen dem Traum entgegen, während die Dienstleistung des „fucking without fucking“ mit klarer Ansage beim Kommen noch Aug' in Aug' schaut. Im Kontrast dazu ist Intimität ein No-Go auf der Showbühne der „Goddess“ - den „Gefallen“ muss man dort eben Backstage leisten, ob man nun will oder nicht.

Die wahre Enthemmung findet Nomi eher in ihren von Grund auf treuen Freundschaften, die sie in Vegas macht und vor allem im genussvollen Hau-Rein fettiger Burger - amerikanisch und universell verbindendes Glied zugleich, welches Verhoeven so auch keineswegs ironisiert, wie er nun mal voller Euphorie mit der Welt arbeitet, die er reflektiert. In solchen Aufsteigerdramen sind die Reize der Branche und des eigenen Stellenwerts aber natürlich nicht ausblendbar und so gerät Nomi ebenso in Extreme des Gewissens sowie der Unmenschlichkeit, bis sie genauso bluttriefend mit Stiefelhacken das korrumpierte Ich sowie dessen „Team-Player“ zurücktritt. „Impulsivität“ ist dem Herrn Verhoeven eben kein Fremdwort und umso heftiger spielt er die Mechanismen von Leid und Glorie aus, die in der Konsequenz und Energie der Inszenierung ihren Meister finden, welcher das Kurzweil des Grand Guignol darin lustvoll vorantreibt. Dabei begegnet man jedoch in erster Linie einem Schwall an Emotionen und menschlichen Beziehungen (egal ob nun zwischen Konkurrenten, Schwarz und Weiß, Boy & Girl, Girl & Girl - Liebe ist hier blind), der in seinem ungehemmtem Bombast mit NC-17-Rating sowie berauschender Licht-und-Körper-Performance nur allzu schön zu seiner Zeit passt und erst recht auf der Leinwand ewig währt (Eine Sichtung 20 Jahre nach Erscheinen gibt jedenfalls eine Zeitreise sondergleichen ab). Insbesondere gilt das für den letzten Kuss zum Abschied, jene befreiende Menschwerdung nach dem filmgewordenen Aufgebot des entmenschlichten Größenwahns. So oder so ist „Showgirls“ insgesamt auf jeden Fall unbedingt eine Wiederentdeckung wert, wie es beim oft missverstandenen Verhoeven nun mal geradezu selbstverständlich ist.

SERIAL MOM - Bei John Waters' erneutem Ausflug in die Fantasieversion seines Heimatortes Baltimore kommt eine gute Handvoll an gesellschaftlichen Phänomenen zu einer Satire zusammen, die aus dem manifestierten Symbol der Geborgenheit - die Mutter - das Mörderische herauskitzelt. Was sich da anfangs schon für eine Bilderbuchfamilie herausputzt und im beliebtesten Ort des Genrekinos, nämlich dem Suburbia, Halt macht, um das Plakative bereits anhand seiner Existenz zu persiflieren. Die Nettigkeiten stapeln sich im Sekundentakt, solange der Nukleus der Familie - Ehemann, Ehefrau, Tochter und Sohn - am Frühstückstisch versammelt ist oder auf der Einfahrt zum Hofe Bekannte und Nachbarinos grüßt. In Kürze lässt sich aber allein durch den schleichend wechselhaften Score von Basil Poledouris das bipolare Wesen im Herzen Amerikas entdecken, das seine Faszination mit der Gewalt nimmer ablegen wird. Die Ursprünge dafür versucht Waters gar nicht erst mit vorsichtigem Skalpell zu ergründen, schließlich gebraucht er die Signale derer Einflüsse für eine Komödie, welche gewiss überzeichnet, aber stimmig in der Erziehung an sich anfängt. So sind seine Eltern und die Gesellschaft an sich hier als konservatives Vorzeigeideal derartig (scheinbar) konfliktbefreit unterwegs, dass eben nur ein verfremdetes Bild der Realität auf allesamt abfärben kann. Also passt sich die Perspektive des Films entlarvend daran an, wenn beobachtet wird, wie Frau Mutter (Kathleen Turner) mit Provokationen umgeht, die ihre Perfektion, also auch solche ihrer familiären Werte und des Anstandes allgemein, in Frage stellen.

Waters zeichnet den Gegenpol an Menschenschlag zwar durchaus verballhornend und lenkt die Sympathien der Zuschauer mit Keckheit auf die „Serial Mom“, nutzt diesen Hang aber auch für die Verinnerlichung seines durchlaufenden Kommentars über die mediale Aufmerksamkeit für die Sensation der Kriminalität. Der Zeitgeist der Neunziger konnte in der Hinsicht schon auf Jahrzehnte der Berichterstattung zu Killern nationalen Interesses von Charles Manson bis Ted Bundy zurückblicken (von frühen Outlaws wie Jesse James ganz zu schweigen) - 1994 machten die „Natural Born Killers“ gleichsam darauf aufmerksam, zu welchen Persönlichkeiten sich Fernsehen und Co., somit auch das Publikum, hingezogen fühlten. Weniger extrem als Oliver Stone wirkt da der Sohnemann der Familie Sutphin, Chip (Matthew Lillard), wenn er der Gewalt anhand der Reflexion durch Horrorfilme einigermaßen abgeklärt begegnet und einen enthemmten Dialog zum Thema halten kann. Mutter Beverly hält ihren Bezug hingegen geheim, bis sie ihn im stets aufrechterhaltenen Gesellschaftskleid ausbrechen lässt und umso gewiefter per Außenwirkung manipuliert - eben eine Soziopathin im mütterlichen Schafspelz. Daran ergibt sich eine Verwirklichung vom naiven Wunschdenken, wie man es der Spießerschaft der Umgebung heimzahlen oder auch den Mutterinstinkt umsetzen kann, wenn zum Beispiel der Mathelehrer darüber meckert, dass sich der werte Herr Sohn offenbar aufgrund seiner Horrorfilme nicht auf den Unterricht konzentriert und stattdessen den lieben langen Tag über „herumkritzelt“ (Nur zu gerne erinnere ich mich daran, dass meine Mutter ähnliche Elterngespräche durchstehen musste und dennoch standhaft blieb, dass ich trotz meiner Schwierigkeiten auf dem Gymi bleiben dürfte).

Mutti ist die beste, in Waters' Märchen der Mordlust übertreibt sie es aber natürlich und nimmt die Wünsche ihrer Kinder wortwörtlich todernst. Die Erfüllung elterlicher Pflichten ergänzt sich sodann mit einer Räumungsaktion durch die Eigenheime der Selbstgefälligkeit, in denen klar wird, dass ein jedermann böse Absichten in sich trägt und sich in jener behüteten Umgebung dennoch stets zu profilieren versucht. Das gesamte Ensemble konfrontiert sich hier nun mal mit seinen jeweiligen Oberflächen, entsprechend irrsinnig schnell vergucken sich gut aussehende Männer und Frauen ineinander, wie überhaupt auch unsere Mutter auf die pingeligsten Kleinigkeiten reagiert und sich in der Blutsudelei nur nicht die Hände schmutzig machen will. Das tönt von Waters' Seite aus so laut und grell, dass die bald folgende Empörung seiner Gesellschaftskarikatur umso mehr in Superlativen denkt, dem Entfesselten mit religiöser Hysterie begegnet und genauso religiös die Vermarktung dessen fördert. Natürlich ist Chip da an erster Stelle, die „schlechte Seite“ seiner Mutter mit Freude zu empfangen, zeitgleich versucht er sie im Zaum zu halten, so wie die Generation X zur Entstehungszeit eben auch erst einigermaßen „in-progress“ war. Die Post-Moderne kündigt sich aber dennoch lustvoll und lustig an, sobald L7 als „Camel Lips“ auf der Bühne abfetzen und die „Serial Mom“ den sich nie anschnallenden Nachbarsjungen nebenbei abfackelt, ehe sie sich ebenso rockend im Publikum verliert und per Festnahme durch die Polente zur Ikone wird. Das Gleichnis von der herzlichen Aufnahme „abtrünniger“ Kultur, das Autorenfilmer Waters hier in Zart-Bitter-Kurios zugleich konzentriert, mündet dementsprechend auch in eine Farce von einem Gerichtsprozess: Die Mutter verteidigt sich selbst; Chip regelt bereits die Verkaufsrechte fürs Fernsehen und Schwester Misty (Ricki Lake) verkauft vor dem Justizgebäude T-Shirts, Pins sowie Bücher (Das nennt man mal eine treue Brut!); Suzanne Somers ernennt Beverly provisorisch zur feministischen Heldin, während im Innern jedes Beweisstück anhand absurder Freveleien der Zeugen entkräftet wird.

Niemand kann sich eben reinen Gewissens ein Urteil erlauben, was rechtens scheint und was nicht - letztendlich wird dafür auch reichlich an den Emotionen gefummelt, bis die scheinbare Überzeugung bei der Jury eintritt und diese doch falsch entscheidet. Das dürfte den Überblick zur ideologischen Hin- und Hergerissenheit nicht einfacher machen, umso sicherer fühlt man sich als Zuschauer also in der entschiedenen Überakzentuierung durch John Waters, der das mentale Chaos seines Figurengefüges und somit auch jenes seiner Mitbürger nachempfinden kann. Seine Gestaltung ergibt sich nämlich ebenso liebevoll dem Trivialen, Kitsch und Klischees, obgleich sie auch mit flink beobachteter Gewitztheit über den Dingen steht und per inszenatorischer Manipulation kritisch hinterfragt. Es offenbart ein gesundes Maß an Ehrlichkeit, wenn Waters daran herausstellt, wie die kollektive Wahrnehmung und zugleich er selbst mit der finsteren Seite des Menschen umzugehen versucht: Da wird die Hand der euphorischen Krassheit geschüttelt, während man hinterrücks die Finger kreuzt. Sich darin preiszugeben, an der Darstellung von Mord und Totschlag zumindest Interesse zu haben, fällt gewiss nicht jedem leicht, doch an Waters' groteskem Cartoon zeigt sich auch, dass die Reflexion zur Realität daran nicht versäumt werden darf/kann und im offenen Dialog womöglich mehr zum Verständnis (und Potenzial für schwarze Komödien) verhilft, als man anfangs zugeben möchte.

DER MANN MIT DEN RÖNTGENAUGEN - Roger Corman ist bekanntermaßen ein Filmemacher, bei dem die Lust auf seinen Beruf, der kommerzielle Aspekt sowie die Ökonomie daran Hand in Hand gehen. Umso stimmiger ergibt sich an diesem Werk das Gesamtbild eines Könners, welcher die Geometrie seiner Sets sowie die Koordination der Kamera, des Schnitts, der Darsteller und derer Emotionen aufs Genaueste beherrscht und diese Faktoren auf eine Geschichte anwendet, in der die Dimensionen der Sinne, speziell des Sehens, in ein neues Licht gerückt werden. Mit Versteifung ist dabei nicht zu rechnen, da Corman in der Treue zum Konzept kein künstlerisches Ego an die vorderste Stufe stellt, höchstens eine hypnotische Spirale zum Vorspann. Sein empathischer Schauerfilm der Science-Fiction um den engagierten Wissenschaftler James Xavier (Ray Milland) bugsiert sich dafür auch nicht von Anfang an durchweg auf eine Gefühlsrichtung, sobald dieser eine Droge entwickelt, mit welcher das menschliche Auge tiefer blickt als man es sich in seinen kühnsten Träumen vorstellen könnte. Der Forschungsdrang zu neuen Horizonten birgt hier schon gewisse Vorteile, für die Xavier gewiss ein Risiko eingeht, aber auch davon ausgeht, Menschen helfen zu können. Mit unaufgeregtem Kurzweil (kaum zu glauben, aber ein Corman schafft diese Mischung mit links) wird die Sache in Angriff genommen sowie mit Interesse und Skepsis zugleich begegnet, wie es nun mal mit jeder Innovation ist.

Die Stimme des Künstlers hat da gewiss ein Wörtchen an Erfahrung mitzureden und im Verlauf des Films sind die Parallelen zum Medienumgang nicht von der Hand zu weisen, wenn Xaviers eigentlicher Fortschritt für die Menschheit von den Vorgesetzten untersagt sowie später als Schaubudensensation, gar Wunderheiler-Ausbeutungsmasche, unterfordert und missbraucht wird. Vorerst lässt sich aber Stück für Stück in Regionen des Menschen schauen, die per Oberfläche abgedeckt bleiben und eine Wurzel des Schmerzes hüten, der man anhand Xaviers Perspektive effektiver begegnen kann. Die Wahrheit, im Auge eines einzigen Betrachters, ersetzt sodann die Spekulation, hat aber gleichsam Folgen für den Propheten. Und damit sind nicht nur die etwas unschuldigeren gemeint, wie etwa durch Kleider durchsehen zu können - obgleich jene Episode ihren wohlverdienten enthemmenden Platz in diesem Genrewerk findet. Nein, es fängt schon im Kopfkino an, das Corman mit seinen Drehbuchautoren Robert Dillon und Ray Russell aufzieht, wenn es darum geht, mit welchen Eindrücken und mit welchem „Licht“ Xavier konfrontiert wird. Sein Blick wird uns in einigen ausgewählten (somit auch nicht allzu reißerischen) Tricksequenzen dargeboten, aber gemäß der limitierten Möglichkeiten der Entstehungszeit konzentriert man sich auf den Ausdruck der Ereignisse im Zwischenmenschlichen (sowie im Verhältnis zwischen Schauspieler und Umgebung).

Beinahe als einzige Bezugsperson bleibt Xavier dafür nur Kollegin Dr. Diane Fairfax (Diana Van der Vlis) übrig, nachdem der Rest der Krankenhausbelegschaft seinen Umgang bezweifelt und ihn aufzuhalten versucht. Da die Droge eben noch immer eine solche ist, birgt seine Überzeugung eine Abhängigkeit, die ihn immer weiter von seiner Position und somit auch seinem Potenzial entfremdet, bis der Abstieg in ärmste Gesellschaftsgruppen passiert. Aus Not und Verzweiflung ist man mit solch einem Talent zwar noch für jede Anwendungsmöglichkeit dankbar, doch die richtige Hilfe und Möglichkeit zum Helfen bleiben ihm vergönnt, erst recht, da der Einfluss der übermenschlichen Fähigkeit seine menschliche Fassung übersteigt. Die geisterhaften Todeschöre tun ihr Übriges. Ohne noch mehr von den folgerichtigen Eskalationen dieser Mächte preiszugeben, sei hervorgehoben, dass Corman stets fernab erzwungener Gimmick-Ausschöpfung mit dem Thema arbeitet und seinen Charakteren eher treu bleibt als den Anforderungen des Genres. Unter Umständen könnte sich ein bisschen Staub darauf ansammeln, Ray Millands Darbietung allein aber erschafft einen zentralen Leidenden, der seine experimentellen Augentropfen bewusst wie Tränen wegwischt - kein Wunder, wenn die Sonnenbrillen immer kräftiger werden, die Augen an sich brüchiger erscheinen und die Beschreibungen der allumfassenden Beobachtung als „zweiter Gott“ den existenziellen Schrecken schlechthin suggerieren.

Die darin enthaltene Furcht vor der Selbstaufgabe, vor dem Verlust des Inneren, der Gefangenschaft als Außenseiter im ständigen Überblick, eben dem Gegenpol absoluter Blindheit in absoluter Sicht - sie trifft weniger mit filmischem Affekt im Zuschauer ein, als dass es ihr in der Schlichtheit der aufgezeigten Verhältnisse gelingt. Cormans Spannung findet sich daher auch vornehmlich in einer geradlinigen Dramaturgie und einigermaßen einfachen Szenarien, zum Beispiel in der Konfrontation durch Menschen, die eine Erklärung von Xavier für sein Wissen einfordern, was ihnen jedoch zu unbequem und persönlich wird. Oder auch in seinem ungewissen Gang durch die Wüste Nevadas hinein in ein kleines Zelt von Kirche. Hier trifft der Prophet auf die Verkünder und Gefolgsleute des Himmelreichs und was er sieht, will nicht gehört werden, ist in der Vorstellung daran aber auch ein mutiger Schlusspunkt, dem ein glaubwürdig eingesehenes Leinwand-Schicksal vorausgeht. Schließlich ist darin auch der Diskurs allgegenwärtig, ob der Mensch über sich hinauswachsen kann, ob er es überhaupt sollte und ob seine Mittel dazu ausreichen. Bevor der Film aber eine kritische Haltung zum Aufbegehren einzunehmen droht, macht er trotz aller Ambivalenz der Folgen klar, dass die Einsamkeit der ärgste Feind im Schaffen sein kann, aber dass es auch möglich ist, gemeinsam an einem Strang zur Horizonterweiterung zu ziehen. Jedes Mitglied der Menschheit trägt nun mal gewisse Schmerzen mit sich, aber ob jedes zur Änderung bereit ist, stellt der Film weniger optimistisch, zumindest realistisch in Frage.

THE 7TH VICTIM - Blickt man mal ab und an auf Werke des klassischeren Hollywoods zurück, begegnet man durchaus erquickenden Filmen mit alles andere als erquickenden Gefühlslagen. Mark Robson hat bei seinem „siebten Opfer“ mit gerade mal 71 Minuten Laufzeit in dem Sinne ein flottes Händchen für sein Narrativ parat, reflektiert im Endeffekt jedoch die Unsicherheit einer Ära, die sich mitten im zweiten Weltkrieg befand und die Mächte des Bösen auch heimatgebunden nur schleppend zu verstanden begann, insbesondere wenn sie im Herzen Amerikas anwuchsen. Das Mysterium basiert dabei zwar auch auf eine greifbare Gruppe, als Symptome eines Weltbilds voller nachvollziehbarer Zweifel und Ängste werden sie hier jedoch nicht mit eskapistischem Einsatz ausgeschaltet. Dies hat - insbesondere hinsichtlich der Schlussnote - im Mobilisierungskino jener Zeit zwar sicherlich einen schwierigen Stand eingenommen, zumindest aber einen Realismus im Genrefilm gefunden, der sich in dieser Konsequenz eben nicht selbstverständlich durchsetzt und umso menschlicher denkt. Ehe sich nämlich Satans-fixierte Geheimgesellschaften als Reißertum durchsetzen könnten, steht die Sorge ums Individuum im Vordergrund, angeführt von Protagonistin Mary (Kim Hunter), welche sich auf die Suche nach ihrer in Manhattan vermissten Schwester Jacqueline (Jean Brooks) macht.

Aus der strengen Behütung des Internats geht es für sie also in die echte Welt, obgleich Robson daran keine ideologisch gefärbte Reise erbaut. Nicht selten erhält man bei derartigen Fish-Out-Of-Water-Geschichten den Eindruck, das Stadtleben wäre eine Bombe an Überwältigungen oder Dämonen konservativer Furchtsamkeit - in diesem Fall wird das Prinzip der Begegnung in der großen Stadt aber auch nicht ausgesprochen positiv, sondern eben mit Selbstverständlichkeit gezeichnet, so wie sich das Ensemble Stück für Stück erweitert, um Mary zu helfen und zahlreiche Hintergründe zu offenbaren. Nicht jeder ist jenen Aktivitäten wohlgesonnen, doch die Alternative zur Güte hin stellt sich mit gutem Gewissen vorne an. Jene repräsentativen Charaktere sind dabei dementsprechend auch keine, die sich mit Mut brüsten oder zum Beweis der Überlegenheit mit Reaktionen um sich werfen. Ansonsten ist ihre Spannweite charakterlicher Impulse vielleicht mehr auf die Funktion reduziert, das Spiel wirkt aber keineswegs aufgesetzt, ist im Rahmen des Plots angemessen, aber in manchen Beziehungspunkten vielleicht doch etwas kurzgefasst beleuchtet. Eventuelles Heldentum weicht hier jedenfalls dem Drama auf dem Pfad zum Verständnis, Regisseur Robson kommt gleichsam in konzentrierten Szenarien auf den Würgegriff jener Bewältigung der dunklen Mächte zurück, die im Menschen verborgen liegen oder sich als Bedrohung im Innern bemerkbar machen.

Beispielhaft dafür seien der nächtliche Korridor in Esther Redis Fabrik, die auf- und abtauchenden Leichentransporteure in der Straßenbahn sowie der warnende Schatten an Marys Duschvorhang genannt. Nichts davon würde einem modernen Rezipienten per se einen Schauer über den Rücken jagen, aber die Perspektive der Verletzlichkeit, die durch Marys Unschuld an den Zuschauer übertragen wird, lässt ihn die umgebenden Rätsel dennoch mit Unruhe wahrnehmen, obgleich deren Auflösung nicht das Herzstück des Films ausmacht. Stattdessen ist dies eine fragile Persönlichkeit, der man unterstützend und liebevoll zu neuem Lebensmut verhelfen will, im Umfeld der eigenen und kollektiven Skepsis gegenüber der Existenz aber bereits gefangen ist, im Gleichnis des Films zur Depression auch von der schleichenden Selbstaufgabe nachverfolgt wird. Im rasanten Noir-Modus entstehen umso schwärzere Schatten, je tiefer der Film in die Nacht steigt und dennoch um jene Hoffnung ringt, die sich anhand aller anderer Charaktere allmählich abzeichnet, wie sie an der gemeinsamen Unterstützung gewachsen sind. Das Leben kann eben mächtig diffus verlaufen und es erquickt, wenn ein Film dies frei von prätentiösen Tönen bewusst macht (auch offen über Selbstmord diskutiert sowie homosexuelle Beziehungen andeutet) und dennoch ohne forcierte Schwere in seiner Gestaltung voranschreitet; somit nicht übertrieben viel Zeit beansprucht, um das zu sagen, was er zu sagen hat. Der Effekt, den er hinterlässt, wirkt ohnehin länger nach.

THE GREEN INFERNO - Eine neue Generation an Privilegierten traut sich in die Tiefen des Genre-Dschungels und begegnet der Bestie Mensch, wie abermals binnen des italienischen Kannibalen-Kanons, auf beiden Seiten. Regisseur Eli Roth nimmt dabei erneut den fortgeschritten jugendlichen Leichtsinn seiner Protagonisten unter die Lupe, welcher in diesem Fall mit politischem Gewissen punkten und die Welt verändern will, ohne jedoch eine fähige Kenntnis von der Welt zu haben, somit schließlich von ihr verschlungen wird. Roth liegt es allerdings nicht daran, mit ausschließlich zynischer Häme Opfer aufzustapeln, die man von Vornherein nur sterben sehen will. Die bewährte Slasher-Regel vom Final Girl wird hier einerseits dennoch eingehalten, andererseits ist das Ensemble hier an einen Komplex aus Gerechtigkeitsgefühl, Furcht und Mut gebunden, der mit guten Absichten und geförderter Selbstüberschätzung in den Regenwald vordringt. Als Sympathieträgerin ist Studentin Justine (Lorenza Izzo) dementsprechend die junge Unschuld schlechthin, aber noch eine vorsichtige Realistin, welche jenem über dem Campus heraus schauenden Aktionismus der Gruppe ACT zunächst skeptisch gegenüber steht, wie sie auch von der charismatischen Argumentation des Anführers Alejandro (Ariel Levy) angetan zu sein scheint (obgleich er bei Widerworten sofort abblockt - kein gutes Zeichen!). Er gibt zumindest einen stürmischeren Kontrast zu ihrem Vater ab, der inmitten der UN zwar mit Messer und Gabel dinieren, aber gewiss keine Veränderung erwirken kann. Die Protestaktion in Peru muss also her, um die Bulldozer von der Natur und seinen Ureinwohnern fernzuhalten.

Als Waffen nimmt man die Handys zum Streamen mit, um die Wahrheit zu dokumentieren und zu verbreiten. Mit der Wahrheit sieht es im Verlauf des Films bezeichnenderweise nicht so rosig aus. Das zeichnet sich beim Zuschauer schon daran ab, wie Alejandro - mit stolzem Knie an der Spitze des Bootes stehend - das allwissende Alphamännchen verkörpern will und auch nichts dagegen hat, für die Sache uneingeweihte Märtyrer vorzuschicken, um ein Zeichen zu setzen, das seines Wissens (oder auch seiner Spekulation nach) sowieso nur wenig in der Weltordnung umverteilen wird. An der Manipulation per „Jeder kann jederzeit aussteigen, aber in der Gruppenmentalität seid ihr eh nicht dazu fähig.“ rüttelt er sodann auch keineswegs, so verzerrt seine Haltung zu Ego und (gerne auch militantem) Geltungsdrang agiert. Die Umkehrung dieser Sicherheit im Selbstbewusstsein - welche allerdings schon den restlichen Mitstreitern entsagt bleibt - folgt natürlich von alteingesessener Dramaturgie und deren Genre-Schauwertem her auf dem rechten Fuße, in dem Fall ist es aber nur logisch, dass die Natur gerne Opfergaben annimmt, wenn Alejandro allesamt dazu motiviert, sich selbst für diese aufzugeben. Die Spannung daran bleibt erhalten, weil wir Justine anhand der relativ moderaten Inszenierung als Leidtragende der Hilflosigkeit verinnerlichen - das bitterböse Spiel mit Figuren und Publikum ergibt sich sodann dennoch keinen Kompromissen, sobald die Bewohner des Dschungels ihrem Way of Life nachgehen und nicht ohne Grund von einem „Geschenk des Himmels“ reden, sobald der tägliche Leichenschmaus grüßt.

Nah am Selbstzweck, allerdings auch nur in vereinzelten Sequenzen ausgeführt, breiten die Szenen der Gewalt ihren Effekt vor allem auf die im Käfig gehaltenen Figuren aus, die sich nun bald nichts sehnlicher wünschen als die Ankunft der einst bekämpften Bulldozer. Die Doppelmoral der Aktivisten (auch das Klischee an so einer Figurenzeichnung) lässt sich nicht abschütteln - Roth schwappt aber nie wirklich dazu über, per Lächerlichkeit zu verurteilen, da seine Gruppendynamik zwar absurde Züge annimmt, die Extremsituation daran aber greifbar bleibt. Wenn zum Beispiel aber Justine die Angst erfährt, jene Bilder von der Verstümmelung weiblicher Geschlechtsteile - die sie erst von ihrem College-Leben aus zum globalen Gerechtigkeitssinn bewegt haben - womöglich an sich selbst zu erleben, verschwimmen die Grenzen zwischen pechschwarzer Satire und cineastischem Terror bewusst ins Ambivalente. Wer sich hier in die Hölle wagt, wird sie nun mal erleben. Roths Film ist in seinem Anspruch zum kontemporären Publikum dennoch einigermaßen verträglich, wenn man ihn mit reichlich Genre-Vorgängern aus den Siebzigern und Achtzigern vergleicht (siehe Umberto Lenzi), die ihren ohnehin schon ausgeprägten Nihilismus mit Sensationalismus und Rassismus vermischten.

Er beläuft sich dabei im Endeffekt dennoch auf die plumpen Topoi von gestern und will sich in seinen Eckdaten nun mal zweifellos als Nasty Baby verdient machen. Dabei maßt er sich jedoch keineswegs an, eine Ideologie zum Gewinner, gar Retter zu küren, so wie sich Güte und Unschuld hier von beiden Seiten aus noch ergänzen und höchstens von einzelnen Anteilen beider Seiten derselben Medaille/Welt profitieren, eher als Individuen bestehen bleiben. Wie Justine dann schlussendlich mit der „Wahrheit“ umspringt, spricht insofern Bände. Gleichsam ist der Film in seiner Rohheit gewiss nicht das Maß aller Dinge: Einerseits digital gefilmt, in zwei Szenen voll mit halbgaren Computereffekten und im Spannungsbogen insgesamt recht gewöhnlich gehalten, bis die Schlussminuten inklusive Abspann einiges an Chuzpe wieder entwerten - andererseits mit intensiven Impulsen der Bedrängung ausgestattet, die effektiv am Körper rumoren und somit auch in der Vermittlung durch das Schauspiel beim Zuschauer Unbehagen auslösen, während die charakterlichen Verhältnisse sowie deren verzweifelte Überlebensideologien eine horrible Farce abgeben. Lassen sich eben solche Gefilde nur mit teils „primitiver“ Haltung begegnen, so dass Roth mit seiner nicht immer einwandfreien Moral doch etwas in die stumpfe Ungewissheit zielt? So oder so stecken im Horror wie auch in der Politik stets Risiken, bei denen sich an die Urängste des Menschen herangetastet wird, welcher in seiner Verletztlichkeit manchmal auch nur einer von vielen oder schlicht die Hauptspeise wird.

EMANUELLE NERA UND IHRE WILDEN HENGSTE - Sowas hat man noch nicht erlebt! Bitto Albertini - eher bekannt durch beherzten Klamauk der Marke „Drei Spaghetti in Shanghai“ - nimmt sich der einst immens beliebten Softsex-Exploitation an und geht in ungehemmter Absurdität dort zu Werke, wo Just Jaeckin zuvor spekulative Mondo-Sexyness zur cineastischen Haute Couture fingierte. Albertini, Regisseur und Autor des folgenden Nackedei-Quatsches, steigt also ebenbürtig prätentiös mit einem (nach meinen Recherchen eher angeblichen) Zitat von Sigmund Freud ein: „Der Patient, der mich am meisten beunruhigt, bin ich selbst.“ Fortan wird dieser Film dessen Methodik der Psychoanalyse sowie ihren Bezug auf sexuelle Neurosen derartig überspitzen und trivialisieren, dass er sich damit zumindest vom Einheitsbrei ähnlicher italienischer Erzeugnisse absetzt. Umso ironischer wird man sodann alle Wandlungen wahrnehmen, die unseren Charakteren anfallen - ganz besonders dann, wenn Dagmar Lassander ihrem behandelnden Gatten zunächst zuruft: „Scheiß doch auf dich und deinen Freud!“ und am Ende doch noch einen Walzer vom letztgenannten verschlingt. Aber auch sonst ist das Verhältnis zwischen Arzt und Patienten eine Komödie, die Freuds Theorien in die Extreme treibt: Emanuelle (Shulamith Lasri) leidet unter Gedächtnisverlust, ist als exotische Schönheit aber durchweg ihrer Reize bewusst und versucht Dr. Paul (Angelo Infanti) zu verführen, der zudem noch seine notgeile Nichte Sharon abwehren muss.

Er bleibt unbeirrt, doch alles an seinen Heilmethoden wird peinlichst genau sexualisiert: So wie Sharon die Behandlung des Psycho-Klempners für ausgewachsenen Voyeurismus hält, bestätigt sich dieser anhand von Glasscheiben zur Beobachtung ihrer Gelüste, während der Wachmann die Nachtschwester mit seinem „Knüppel“ im Kabuff an der Eingangspforte bearbeitet. Sogar selbst wenn Emanuelle in Tonbändern auf ihre Lebenserlebnisse zurückblickt, erzählt sie dort im Detail vom Liebesspiel der Tiere, was alle Anwesenden im Raum sofort zur Selbstbedienung anregt. Die verdeutlichte Verballhornung von Genre-Werken wie dem „Schulmädchen-Report“ - die ihre offensichtlichen Schauwerte in pseudo-intellektuelle Lehrfilme verpackten - setzt sich sodann auch in Rückblicken fort, wenn sich Frau Patientin und ihre Mitmenschen zu blumigen Bildern in vergangene Zeiten zurückversetzen und jeder Moment wie von einem Außerirdischen inszeniert zu sein scheint: Emanuelle erinnert sich an ihren Vater als Säufer mit Trompete und Grabschfingern, in Wahrheit war er aber wohl ein fürsorglicher Akademiker am Klavier - beide Optionen passen sich an die verspekulierte Grundhaltung des Films an. Die Verwirrung ist in Emanuelle jedenfalls so stark (und mit reichlich Zooms aufgepeppt), dass sie ihren Daddy beim Aufeinandertreffen anhand dusseliger Überblendungseffekte sogar für ihren Ehemann hält und ihn folglich ödipal abzuknutschen versucht - sein Kommentar dazu: „Total...traurig.“.

Ihre sexuellen Aktivitäten sind regulär jedoch ohnehin nicht immer von Erfolg gekrönt, da sie das männliche Geschlecht oftmals lustvoll anpackt, aber sodann (als Opfer einer unerklärlichen Bipolarität) einen Angreifer im Liebhaber wiedererkennt. Bei anderen Malen jedoch muss sie jede Stunde „Liebe machen“, was ihrer Ehe mit Basketball-Star Fred schon zum Verhängnis geworden ist. Andere Gelegenheiten führen sie schließlich auch dazu, mit Frauen zu hantieren und wildfremde Haudegen zu vernaschen, die einen Anker mit dem Schwengel stemmen können (!). Es geht wahrlich drunter und drüber in diesem Werk der siebziger Jahre, das offenbar in hämischer Voraussicht genau dem entsprechen will, was man sich als moderner Zuschauer unter der inzwischen fremdartigen Kuriosität jener Ära vorstellt. Ehe man sich nämlich versieht, pendelt der Streifen über Signale eines Frauengefängnisfilms rüber nach New York, zurück in einen Terroranschlag binnen Beirut bis hin zum journalistischen Bumsvergnügen in Venedig, sofern nicht gerade von den Brüdern in Harlem die Rede ist und Dr. Paul vor seinen Eheproblemen in die Arbeit hinein flüchtet. Das herausstechendste verbindende Glied stellt da noch die Präsenz stets anwesender J&B-Scotch-Flaschen auf allen Sets dar. Um noch weniger durchzusehen, sind die Großaufnahmen von großen Brüsten gewiss keine Seltenheit; Dialoge sind dementsprechend in Plattitüden aufgequollen, welche die kaum vorhandene Dramaturgie umso flotter vergehen lassen.

In der zweiten Hälfte des Films kann man dadurch durchaus noch in das eine oder andere Loch der Langeweile fallen, ehe das verstrahlte Realitätsverständnis einen wieder am Haken hat und den Geist seiner Patienten dadurch zu retten glaubt, dass selbst die Heilung an Taktlosigkeit und naiver Symbolik kaum zu überbieten sein darf. „Emanuelle Nera und ihre wilden Hengste“ verarschen einen eben nach Strich und Faden, doch zumindest wird der Sex positiv abgefeiert. Der ansonsten omnipräsenten Irrationalität muss sich selbst Dr. Paul jedenfalls ganz rational geschlagen geben, so glanzvoll obszön sich das Freud'sche Spektrum hier an der frischen Luft „erfüllt“ hat (nicht, dass man hier irgendwas Substanzielles davon erfahren würde). Nun bleibt aber die Frage: Ist Bitto Albertini ein Genie im Schmierlappen-Look oder ein Schmierlappen mit zufälligen Ebenen der Genialität? Als erfahrener Zuschauer solch feiner Werke wird man die Wahrheit bestimmt mit Freude für sich selbst herauslesen können, aber auch alle anderen dürften mit jener blödsinnigen Erotica eine unvergessliche Filmerfahrung haben.

Labels:

bitto albertini,

dagmar lassander,

eli roth,

elizabeth berkley,

emanuelle nera,

gina gershon,

john waters,

kathleen turner,

lorenza izzo,

mark robson,

paul verhoeven,

roger corman,

serial mom,

the green inferno

Sonntag, 24. Januar 2016

Tipps vom 18.01. - 24.01.2016

Ehe es mit der etwas spärlich ausgefallenen Menge an Tipps losgeht (die Arbeit war halt "im Weg"), gibt es erstmal einen Hinweis auf die Veröffentlichung meines Kurzfilms "Geh ins Herz" von 2015, den ihr auf dem Kanal von Hauptdarsteller Martin Hentschel begutachten könnt :) Nicht mal ein ganzes Jahr ist nach den Dreharbeiten vergangen, doch zur Winterzeit schickt es sich womöglich doch an, jenes wärmende Werk vor der Zeit hoher Frühlingsgefühle an die Öffentlichkeit zu führen. Nachdem es in herzlicher Tradition auch 2015 beim Indigo Filmfest vorgeführt wurde sowie ebenso von der Fachpresse freudig in Empfang genommen wurde, präsentieren wir dieses Kleinod nun für die gesamte Öffentlichkeit auf Youtube:

Wir wünschen eine gute Menge pochender Horror-Stimmung für all die lieben Einsamen und einsam Liebenden da draußen. Pressematerialien zum Film lassen sich weiterhin über folgender Adresse einsehen: https://www.dropbox.com/sh/ajzwenmjcw5pw1e/AACTYQAl9LR32-T-55BVtUCza?dl=0

So, damit wäre das auch geklärt, jetzt geht's ran an die bereits bewährten Empfehlungen der modernen Filmwelt:

HAIRSPRAY - Wem sonst kann man es zutrauen, eines der unangenehmsten jüngeren Kapitel der amerikanischen Geschichte mit einer Leichtigkeit anzupacken, welche die gesamten Ausmaße von Segregation und folgerichtiger Integration zu einer Komödie der Gerechtigkeit ballt und dazu massiv Bock auf Tanz, Liebe und Heiterkeit entfacht, wenn nicht John Waters? Hier spielt er die Spießigkeit des weißen Jugend-Tanzkults um 1962 gegen die Realität der unbedingten Gleichberechtigung aus, frönt der Menschlichkeit, ob sie nun schwarz, weiß, dick oder dünn sei. Der Antagonismus der Altbackenheit verhält sich da entsprechend bockig, wird zwar von der Gegenseite (und dem Publikum) ausgelacht, hat in seiner Macht aber noch genügend Zügel in der Hand, um unseren Protagonisten zuzusetzen. Nicht, dass die sich für längere Zeit im Eigensinn aufhalten lassen, stattdessen hält man im Widerstand zusammen und hat den Spaß seines Lebens - auch in Vierteln, in denen man zuvor nie war und sich trotzdem fix zuhause fühlt. Wer seit längerem in einer Großstadt haust, wird letzteres unter Umständen gewiss nicht als Märchen empfinden. Die großartige Divine kommt dabei auch als Hausfrau zum selben Schluss wie Bob Dylan: „the times, they are a-changing“ und jene herzliche Wandlung kommt im Gesamtverlauf zudem ohne Extraladung betroffenen Pathos' aus, so wie der Film ohnehin in bunten Farben, irren Tänzen und exaltierter Performance-Laune zur großen Sause ansetzt.

In der Enthemmung liegt die Kraft, umso empfindlicher stößt man sich von der Fiesheit der Gegenseite ab, selbst wenn der Konflikt in seiner Überzeichnung keinerlei historisch haargenauen Anspruch sowie keine allzu finstere Dramatik verfolgt, aber natürlich exquisit melodramatisch daherkommt - gepaart mit Dialogen der Aufrichtigkeit, die gleichsam den Ton altmodisch verpeilter Lehrfilme anklingen, Pickel platzen und dämliche Heilmethoden in den Sand setzen lassen. Dazu Ricki Lake, Leslie Ann Powers, Ruth Brown und Elvis-Klon Michael St. Gerard: Mit solchen Mengen an Charme langt der Kurzweil besonders großzügig zu, inklusive frischem Lebensgefühl der Musik in der Tasche, bei der die Weißen so gerne die Audio-Leistungen und Tänze der Schwarzen abfeiern/emulieren, die Menschen dahinter aber allerhöchstens nur zum „Negro Day“ rein lassen (ins Fernsehen schon gar nicht). Dabei wollen es die Showmaster schon anders, sind jedoch an die Sturheit der Obermacker gebunden. Dass sich das ändern muss, sollte dem modernen Menschen von Vornherein klar sein. Das Böse spielt sich hier aber besonders lächerlich auf und obwohl die Unterschiede untereinander schon stets groß genug sind (Schul-Cliquen, Arm und Reich, Hair Hopper und Beatnik, etc.), kann es trotzdem nur im Widerspruch des Gruppenzwangs aufgehen.

Alles, was dazu nicht passt, kommt in die „Special Ed.“, aber da wird erst recht abgehottet, trotz ansteigender Gerüchteküche, die Haupttänzerin Tracy zum Argwohn der Neider sogar ins Positive umzusetzen im Stande ist. Am Ende zieht Persönlichkeit eben mehr, kommt mit Natürlichkeit sowie Güte voran und hat das Herz derartig am rechten Fleck, dass man als Zuschauer Lust kriegen wird, allgemein einfach netter zu werden. Waters' Ansatz zwingt einen durchweg nicht zu dieser Erkenntnis hin, dafür kommt auch seine Marke der Absurdität gewinnbringend zum Einsatz, wodurch die entrückte Welt mit Anlauf ins „Yeah, Yeah, Yeah“ der Publikumsgunst mündet. Dabei kommt der Ernst der Situation ganz von alleine im Gewissen an - etwas, das New-Line-Chef Robert Shaye mit dieser Produktion fördert, wie er es auch mit „Elm Street“ und Co. hielt: Der Schrecken im Menschen darf per Abstrahierung gefürchtet oder eben auch veralbert werden. Die Vorgänge haben durchaus ihre Gemeinsamkeiten; Hauptsache, es wird was verarbeitet, vielleicht ist man dann auch überzeugt, wenn es im drolligen Kanon heißt: „Let's Dance“.

TÖDLICHER SEGEN/MANOS: THE HANDS OF FATE/WILLOW/SPEEDWAY-TRIO - Vier Filme auf einmal ist eine Ausnahmeerscheinung, aber es musste raus, weil alles an einem Tag gesichtet wurde. Welcher dieser Filme wird am schlechtesten wegkommen? Viel Spaß beim Zuschauen^^

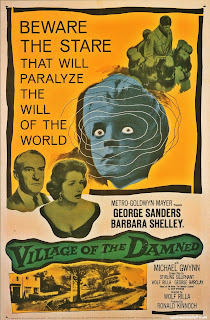

DAS DORF DER VERDAMMTEN -Wie man es aus der Ära kennt, gibt auch dieser Sci-Fi-Grusel anno 1960 ein einziges großes Gleichnis über die Angst vor dem kalten Krieg ab, beziehungsweise wie man ihm und dem Kommunismus theoretisch gegenwirken kann. Sein Hang zum Durchgreifen per militärischer Gewalt wäre inzwischen eine recht diskutable Angelegenheit, zumindest ist die dörfliche Bürgerwehr hier wie eh und je allzu unfähig, anhand ihres Reaktionismus etwas Substanzielles abseits ihrer eigenen Zerstörung zu erreichen. Etwas ambivalent erscheint dagegen die Krisensitzung, in der von Dritte-Welt-Ländern berichtet wird, welche ihre Kolonien an Alien-Kids sowie deren unfreiwillige Mütter sofort hinrichten, worüber sich die britische Spitze unseres Figurenensembles allein schon in der ermatteten Wirkung der Inszenierung echauffiert. Im Verlauf des Films wird hingegen aber klar, dass man schon längst zur Tat hätte schreiten, die diplomatische Vorhut also ablegen müssen. Und obwohl Professor Zellaby (George Sanders) darin schlussendlich die Verantwortung für seinen missglückten Vorschlag friedlich wissenschaftlicher Beobachtung übernimmt und erst recht verhindern will, dass Midwich das Schicksal eines russischen und somit natürlich atomar beseitigten Dorfes teilt, findet er die Lösung nur scheinbar im Intellekt.

Stattdessen benutzt er die bezeichnende, stets wiederholt eingebläute Symbolik der Mauer als letztes Mittel für eine Nachstellung des Aktionismus nach dem Formate Stauffenbergs - schon ein gewaltiger Unterschied zum Carpenter-Remake, das die Schuld entsprechend der Entstehungszeit auf die Skrupellosigkeit des inländischen Militärapparates und seiner Regierung lud, wie es auch Abel Ferraras "Body Snatchers" hielten. Im klassischeren Gewand gilt für diesen Stoff auf jeden Fall, dass die Gestaltung ihrem Konzept der ansteigenden Furcht im Sachverhalt durch Regisseur Wolf Rilla doch noch stimmiger gerecht wird und sich allein vom Drehbuch her durch Sequenzen auszeichnet, die in der Kürze die Würze finden. Somit erfüllen sich binnen weniger als 80 Minuten mit schlichter Eleganz reichhaltige Vermittlungen an Atmosphäre, Charaktereigenarten, Zweifeln und Theorien, welche die Sinne des Zuschauers per einfacher, doch geschickter Suggestion (inklusive Hypnose auf der Handlungsebene) als Pointen der Hilflosigkeit bar jeder Kontrolle erreichen. Die Einschüchterung im eigenen Familien- und Bekanntenkreis aus ideologischen Lagern oder eben solchen unterschiedlicher Spezies kommt daher auch weiterhin universell an, obwohl sich da natürlich durchweg die Ära zu Wort meldet, wenn das uniformierte wie überintelligente Grüppchen an "subversiven Elementen" die Provinz heimsucht.

Dazu muss man aber auch anrechnen, dass die psychotronischen Kids in ihrem Alpha-Arier-Kostüm das Echo des (von Regisseur Wolf Rilla erlebten) Nazi-Terrors abgeben und somit durchaus die temperamentvollen Reaktionen der Bevölkerung erklären (auch wie diese ihre Angst in Alkohol tauchen und sich den Tod mutierter Säuglinge wünschen: großartige Räudenszene!). In diesem Kontext der Ungewissheit zum Ost/West-Konflikt manifestieren sie rückblickend aber durchaus konservatives Kopfkino (z.B. die Invasion an den hilflosen Hausfrauen durch das unbekannte Übel), denen man hier im westlichen Survival-Instinkt nur per Zerstörung gewinnbringend entgegen kommen mag. Als eskapistisches Relikt bleibt der Film natürlich vornehmlich ein (seinen Genreverwandten entsprechend recht kluger) Nervengitzel der Fantasie, der heute garantiert nicht mehr die dringlichen Existenzängste von einst im Zuschauer hervorrufen könnte, somit trotz seines Horrors etwas unbefangener reizt (auch weil er wie schon die Urversion von der "Invasion vom Mars" einige unfassbar aufhaltende Längen besitzt) und in seinem Subtext zum humanistischen Diskurs ansetzt. Dass dieser natürlich nicht wirklich zusammenkommt und seine Katharsis schließlich im Konsens findet, kann man aber nicht ohne Grund als problematisch empfinden.

Labels:

christian witte,

der witte on-screen,

howard p. warren,

jamie lee curtis,

john waters,

manos: the hands of fate,

randal kleiser,

ron howard,

sharon stone,

village of the damned,

wes craven,

wolf rilla

Abonnieren

Posts (Atom)