Liebe Leser,

in den letzten Wochen war immer so viel los im Leben des

Witte, dass ich mein Hobby der Filmkritik zwangsläufig vernachlässigen musste.

Kleines Beispiel: Da ist ein Musikvideo erschienen, wo einige Einstellungen von

Kränen und Abrissbirnen meiner Kamera führenden Hand entstammen! So kann es

einem ergehen, aber denkt ja nicht, dass ich nur wenige gute Filme sah, oh no!

Hier hat sich von der reinen Menge her vieles angeboten, aber sobald ich mir

die Zeit nehmen wollte, lange und ausgiebig schriftlich darzulegen, warum sie

mir gefallen, machten mir externe Faktoren wieder einen Strich durch die

Rechnung. Sind halt jetzt andere Zeiten als noch vor 3 oder 4 Jahren. Habe

selber letztens drauf zurückgeblickt und war überwältigt, wie viel und in

welcher Menge an Abschnitten hier jeweils Woche für Woche an Filmen empfohlen

wurden! Aber es braucht keine Traurigkeit in solchen Zeilen – ich mach ja

weiter, nur anders (?)!

Das ist eventuell die Schlusspointe des neuesten Netflix-Release „Auslöschung“, aber da sind sich ja nicht alle einig, wo doch so

viele Theorien der Aufschlüsselung herumgereicht werden. Vielleicht ist’s eh nur eine künstliche

Aufregung um einen Film, der seinen Ruf nur bedingt einlösen kann. Zu komplex für den Kinoeinsatz sagen die

einen, Sci-Fi-Meilenstein proklamieren

die anderen. Ich will’s nicht so eng sehen, denn mir ging er höchstens im

Finale richtig nahe – da war Alex Garlands Inszenierung auf einmal so stark

konzentriert im Sog, so vom Bauchgefühl her und nonverbal im Kosmos unbekannter

Ängste und Mimikry herantastend, wie es der ganze Film gerne hätte sein können.

Vorher allerdings gibt er einen recht mäandernden Rahmen vor, wie genau das

Spannungsfeld erneuter außerirdischer Invasion zu verstehen ist: Eine

Expedition ins Herz der Finsternis als Selbstbeweis Natalie Portmans für die

Wissenschaft oder auch wahlweise den Ehegatten (Oscar Isaac) – von Anfang bis Ende so schicksalsschwer mit

Rückblenden und ausgestellten Mysterien beladen, dass es dem kollektiven

Schauspiel schon die Luft abwürgt. Portman allerdings ist seit jeher stets bemüht, echte

Menschen darzustellen – hier muss sie sich zudem in eine oberflächliche Crew

einreihen, die ihr Handeln zwar ausgiebig (manchmal auch sehr plump) verbalisieren, aber eben nur vom angeteaserten Rollentypus her (bzw. manchmal auch gar nicht) motivieren kann. Genauso verhält sich Regisseur Garland mit seiner fulminanten Bilderwelt,

die an sich eigentlich gut mit Faszination liebäugelt, aber stets auf Distanz bleibt,

ebenso frustrierend an der Immersion vorbeimontiert ist.

Man könnte argumentieren, dass das von der vorsichtigen Lösungssehnsucht der Charaktere herrührt - auf dem Papier sollen sie dann aber wiederum durchweg von Desorientierung und Angst gezeichnet sein, was in Filmform einiges an Überwältigung missen lässt; im Fall der etwas doll klischierten Gina Rodriguez am ehesten für Hysterie (und sogar Gore) sorgt. Ich hab den Vergleich schon auf Twitter gezogen, aber jene gedrückte Handhabe ging bei mir größtenteils nicht über den Habitus von „Transcendence“ hinaus (der ja auch positive Aspekte an sich hatte, nicht falsch verstehen). Es lässt sich auch nicht ganz von der Hand weisen, wie Garland das Verhältnis von Fragen und Antworten aufwiegt bzw. wie er die Deutung derer dem Zuschauer abnimmt – selbst wenn er sich in einer (nicht immer gelungenen) Verschachtelung übt, welche das labile Wesen des Menschen sowie seiner Wahrnehmung ins Gewissen rückt. Der Punkt ist durchaus die stichhaltigste Schlussfolgerung des Films, der darin auch Ängste der Übernahme aus unserer Gegenwart behüteter Identitäten reiht, als kämen die Körperfresser wieder zu Besuch. Dafür nimmt der Film aber auch einige Plattitüden an Menschenkenntnis in Kauf, die es einem einfacher als nötig machen und letztendlich halt auf eine Odyssee reißerischer Entdeckungen/Schocks abzielen (die Formulierung werde ich mir heute mehr als einmal erlauben). Von dem bewährten Konzept aus kann man dem Film noch gut folgen, allerdings war’s letztendlich doch ein beschwerlicher Weg aus obligatorischen Vertrauensfragen und Was-ist-das-erklärs-mir's hin zum finalen Rausch.

Man könnte argumentieren, dass das von der vorsichtigen Lösungssehnsucht der Charaktere herrührt - auf dem Papier sollen sie dann aber wiederum durchweg von Desorientierung und Angst gezeichnet sein, was in Filmform einiges an Überwältigung missen lässt; im Fall der etwas doll klischierten Gina Rodriguez am ehesten für Hysterie (und sogar Gore) sorgt. Ich hab den Vergleich schon auf Twitter gezogen, aber jene gedrückte Handhabe ging bei mir größtenteils nicht über den Habitus von „Transcendence“ hinaus (der ja auch positive Aspekte an sich hatte, nicht falsch verstehen). Es lässt sich auch nicht ganz von der Hand weisen, wie Garland das Verhältnis von Fragen und Antworten aufwiegt bzw. wie er die Deutung derer dem Zuschauer abnimmt – selbst wenn er sich in einer (nicht immer gelungenen) Verschachtelung übt, welche das labile Wesen des Menschen sowie seiner Wahrnehmung ins Gewissen rückt. Der Punkt ist durchaus die stichhaltigste Schlussfolgerung des Films, der darin auch Ängste der Übernahme aus unserer Gegenwart behüteter Identitäten reiht, als kämen die Körperfresser wieder zu Besuch. Dafür nimmt der Film aber auch einige Plattitüden an Menschenkenntnis in Kauf, die es einem einfacher als nötig machen und letztendlich halt auf eine Odyssee reißerischer Entdeckungen/Schocks abzielen (die Formulierung werde ich mir heute mehr als einmal erlauben). Von dem bewährten Konzept aus kann man dem Film noch gut folgen, allerdings war’s letztendlich doch ein beschwerlicher Weg aus obligatorischen Vertrauensfragen und Was-ist-das-erklärs-mir's hin zum finalen Rausch.

Etwas weniger als das bietet hingegen der

ebenfalls auf Netflix neugestartete „The Outsider“ an. Regisseur Martin

Zandvliet wollte ich da im Vertrauen mehr Kompetenz anrechnen, da ich seinen „Unter dem Sand“

noch für effektives Spannungskino verhärteter Fronten im Frieden hielt. Eben dessen Thema, wie ehemalige Kriegsfeinde zu Freunden

werden können, wie Schuld und Gewissen innerhalb neuer

Abhängigkeitsverhältnisse abzugleichen sind, mag ihn auch zu diesem Stoff

geführt haben – doch mit dem Herzstück an Kontrasten kommt er nicht weit, wenn

Jared Leto als G.I.-Yakuza-Konvolut sehr typische Genrepfade erneut bewandert

und aus rein stumpfer Anpassung ins Pathos ehrwürdiger Rache rutscht. Ich schätze, es geht ihm da noch um die mentalen Folgen von Militär und Kriegsgefangenschaft - Leto und Zandvliet wissen aber scheinbar kaum, wie sie diese Hülle an sich zumindest zur Hülle ausfüllen können.

Zudem scheint Zandvliet auch sein sonstiges inszenatorisches Geschick abhanden

gekommen zu sein. Anstatt Spannung zu ballen, verlässt er sich auf Steadicam-Strecken, Neonfarben und die

ältesten Kamellen von Schuss und Gegenschuss, um irgendwo ein Hauch von Zen

auszumachen. Es bleibt aber Wunschdenken, solange die Verhältnisse

untereinander mit Binsenweisheiten, Territorialdrohungen und reaktionärem Gangster-Einmaleins allein begossen werden.

Und das ist dann keine sich ins existenzielle Nirwana steigernde Poesie à la Kitano, sondern ein Märchen aus 1001 zuvorgekommenen Filmen, das allenfalls noch von der Ambivalenz seiner Hauptfigur unterwandert wird. Aber ist diese überhaupt tatsächlich präsent oder nur ein Ventil für eruptive Gewaltmomente? In denen wacht der Film ja am Meisten auf und hält selbst dann spekulativ drauf, wenn auch zum dritten Mal hintereinander der kleine Finger abgeschnitten wird. Solche Szenen sagen zwar aus, wie weit der Gaijin für seine Befreier gehen würde, aber es wird letztendlich nur im lustlosen Abhaken an Topoi draus geschlossen, wie dieses Verhältnis z.B. im Kontrast zum eigentlichen Nachkriegsverhältnis anno dazumal steht, eben was jene wechselseitige Anpassung macht oder ausmacht. Universelle Bruderschaft, gar die sehr altbackene Liebe zum exotischen Mädel? Irgendwo lungern profunde Werte, werden aber so oder so vom Film her aufs Mühseligste in drei Akten aufgelöst. Die Motivation des Narrativs gründet sich dann zwar noch immer auf der (spätestens seit Kurosawa/Leone erwiesenen) Faszination der westlichen Welt zum Themenkomplex Nippon und andersrum, verharrt aber in der Hemmung, schlicht von außen rein zu schauen und infolge dessen aus dem Innern in die Beliebigkeit zurück zu starren.

Und das ist dann keine sich ins existenzielle Nirwana steigernde Poesie à la Kitano, sondern ein Märchen aus 1001 zuvorgekommenen Filmen, das allenfalls noch von der Ambivalenz seiner Hauptfigur unterwandert wird. Aber ist diese überhaupt tatsächlich präsent oder nur ein Ventil für eruptive Gewaltmomente? In denen wacht der Film ja am Meisten auf und hält selbst dann spekulativ drauf, wenn auch zum dritten Mal hintereinander der kleine Finger abgeschnitten wird. Solche Szenen sagen zwar aus, wie weit der Gaijin für seine Befreier gehen würde, aber es wird letztendlich nur im lustlosen Abhaken an Topoi draus geschlossen, wie dieses Verhältnis z.B. im Kontrast zum eigentlichen Nachkriegsverhältnis anno dazumal steht, eben was jene wechselseitige Anpassung macht oder ausmacht. Universelle Bruderschaft, gar die sehr altbackene Liebe zum exotischen Mädel? Irgendwo lungern profunde Werte, werden aber so oder so vom Film her aufs Mühseligste in drei Akten aufgelöst. Die Motivation des Narrativs gründet sich dann zwar noch immer auf der (spätestens seit Kurosawa/Leone erwiesenen) Faszination der westlichen Welt zum Themenkomplex Nippon und andersrum, verharrt aber in der Hemmung, schlicht von außen rein zu schauen und infolge dessen aus dem Innern in die Beliebigkeit zurück zu starren.

Ein Stück weit mit

demselben problematischen Ansatz hadert auch das neue Romy-Schneider-Porträt „3 Tage in Quiberon“. Emily Atefs Berlinale-Beitrag

probiert anhand eines reduzierten Naturalismus, das Wesen der berüchtigten

Protagonistin binnen purer Intimität zu verinnerlichen. Zentral dafür gerät

eine Interview-Situation mit Vertretern des Stern

Magazins in eskalierende Gewissensangriffe über, welche ihr Subjekt mit

aller Gewalt zu fassen versuchen sowie mit voller journalistischer

Grenzüberschreitung auf Widerstände des Privaten einbohren (auch den Sekt aufstellen, obwohl Romy auf Entzug sein soll). Die Auflösung einer

Person des öffentlichen Lebens scheint keine Gefangenen zu machen, obgleich man

hauptsächlich Reaktionen denn wirklich konstruktive Reflexionen erwarten dürfte.

Seelen-Exhibitionismus halt. Mit der Realität müssen sich Film und Zuschauer (hoffe ich doch) zwangsläufig ebenso abfinden, also dass innerhalb solcher Rahmenbedingungen nichts

Absolutes an der Person Schneiders feststellbar sein wird. In der Umsetzung

aber beruft sich der Film offenbar auf eine immerwährende Melancholie

ihrerseits, eben eine, die sie mit ihrem Markenzeichen der hinterher hängenden Kindlichkeit zu

überspielen versucht. Ein bisschen Image, ein bisschen Anti-Image, fertig ist der Lack? Unter Umständen geht man mit so einer Charakteristik eher

noch in Sachen biographischer Einzelheiten in die Tiefe, wirklich vielschichtig

fällt der filmische Wert dessen auf dem Papier dann trotzdem nicht aus. Dass es

nicht so herbe ins Gewicht fällt, ist Marie Bäumer zu verdanken, die selbst aus

der noch so peniblen Mimikry des Interviews stets Echtes nach vorne fördert.

Das funzt auch daher so stimmig, weil der Film ihr nicht in die Quere kommt.

Der wirkt im Gegenzug seiner selbst willen oft zu diszipliniert-distanziert, von einer nie

aufgelösten Inkonsequenz und Irrelevanz unterlaufen. Gut, es basiert explizit

auf etwas Echtem und wenn man das vermitteln will, ist manch hingenommene Leere

sogar ein Muss. Trotzdem nutzt Atef auch abseits dieses Faktums kaum was an

filmtechnischen Möglichkeiten, auf etwas Inneres in jenen Etappen hinzuweisen,

außer Motive einer stinknormalen Kuranstalt – in Schwarz-Weiß immerhin!

Die Spannung kommt in jenem Szenario deutlich aus der zwischenmenschlichen Reibung, aber ihre Gestaltung, Kameraführung und Sounds bleiben konstant auf demselben Level von basic coverage. Es kann uns eigentlich kaum gleichgültig sein, was wir da sehen, aber genau mit dem Gefühl wird man angefüttert/hinausgezögert, was nicht mal mit dem Unterbau einer einnehmenden Atmosphäre ausgeglichen wird. Es ist dermaßen unpersönlich, aber die Unpersönlichkeit fließt so gut wie gar nicht ins Narrativ ein – dafür ist alles am Hotel und seiner Therapie zu gemütlich ins rechte Licht gerückt (Gegenbeispiel hierfür: „Die Sehnsucht der Veronika Voss“). In dem Sinne macht Quiberon seine 115 Minuten so schwer wie er dünn ist. Dennoch gibt es einzelne Situationen, die aus dem Nichts mit Haltung glänzen. Exemplarisch sei da die Kneipenszene genannt, in welcher die Euphorie der Trunkenheit auch inszenatorisch von einer Person zur nächsten schlendert, dort eine Möglichkeit des Seins aufbereitet, die der ansonsten übergreifenden Existenzverdrossenheit des Films etwas Paroli bietet. Genauso gut dürften die Anflüge zarter Freundschaft innerhalb des Quartetts um Schneider, Freundin Hilde Fritsch (Birgit Minichmayr) und Journalisten (Robert Gwisdek und Charly Hübner) greifen, wenn sie denn nicht ständig von der Sorge bzw. der Ausbeutung der Sorge überschattet wären. Im Dialog stellt der Film diesen Umstand sogar an sich selber fest – es fällt ihm aber nur für wenige Momente ein, aus jener Monotonie wirklich auszubrechen, z.B. wenn der Kellner mit Hilde flirtet oder wenn der Film in kurzen Stichpunkten auf die Brüchigkeit derer kommt, die nicht Romy Schneider heißen. Und dankenswerter Weise schließt Atef auch mit einer Note des Aufschwungs, der Ablösung vom Zwang des per Öffentlichkeit verprellten Ichs. Doch mit solch einer dem Zuschauer gereichten Methodik bleibt der Film halt nochmals absolut vage. Kann ich auch jetzt noch nicht beurteilen, ob’s in dem Fall positiv oder negativ nachwirkt.

Die Spannung kommt in jenem Szenario deutlich aus der zwischenmenschlichen Reibung, aber ihre Gestaltung, Kameraführung und Sounds bleiben konstant auf demselben Level von basic coverage. Es kann uns eigentlich kaum gleichgültig sein, was wir da sehen, aber genau mit dem Gefühl wird man angefüttert/hinausgezögert, was nicht mal mit dem Unterbau einer einnehmenden Atmosphäre ausgeglichen wird. Es ist dermaßen unpersönlich, aber die Unpersönlichkeit fließt so gut wie gar nicht ins Narrativ ein – dafür ist alles am Hotel und seiner Therapie zu gemütlich ins rechte Licht gerückt (Gegenbeispiel hierfür: „Die Sehnsucht der Veronika Voss“). In dem Sinne macht Quiberon seine 115 Minuten so schwer wie er dünn ist. Dennoch gibt es einzelne Situationen, die aus dem Nichts mit Haltung glänzen. Exemplarisch sei da die Kneipenszene genannt, in welcher die Euphorie der Trunkenheit auch inszenatorisch von einer Person zur nächsten schlendert, dort eine Möglichkeit des Seins aufbereitet, die der ansonsten übergreifenden Existenzverdrossenheit des Films etwas Paroli bietet. Genauso gut dürften die Anflüge zarter Freundschaft innerhalb des Quartetts um Schneider, Freundin Hilde Fritsch (Birgit Minichmayr) und Journalisten (Robert Gwisdek und Charly Hübner) greifen, wenn sie denn nicht ständig von der Sorge bzw. der Ausbeutung der Sorge überschattet wären. Im Dialog stellt der Film diesen Umstand sogar an sich selber fest – es fällt ihm aber nur für wenige Momente ein, aus jener Monotonie wirklich auszubrechen, z.B. wenn der Kellner mit Hilde flirtet oder wenn der Film in kurzen Stichpunkten auf die Brüchigkeit derer kommt, die nicht Romy Schneider heißen. Und dankenswerter Weise schließt Atef auch mit einer Note des Aufschwungs, der Ablösung vom Zwang des per Öffentlichkeit verprellten Ichs. Doch mit solch einer dem Zuschauer gereichten Methodik bleibt der Film halt nochmals absolut vage. Kann ich auch jetzt noch nicht beurteilen, ob’s in dem Fall positiv oder negativ nachwirkt.

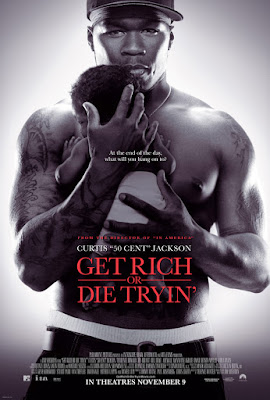

Ausgesprochen positiv eingestellt war ich in letzter Zeit allerdings gegenüber Jim Sheridans „Get Rich or Die Tryin‘“, obgleich der

Film in seiner verfremdeten Selbstdarstellung des 50 Cent Curtis Jackson weit vereinfachter auf Biographisches

blickt, in eine trivial verdauliche Gut-gegen-Böse-Chronologie vom Street Life bettet. Die Glorifizierung

des Gangsta-Raps ist dementsprechend von vielerlei Grauzonen getilgt oder an

den heikelsten Stellen so überspitzt ins Positive gepolt worden, wie es inzwischen

nur noch voll Fragwürdigkeit amüsieren kann. Drehbuchautor Terence Winter ließ

später auch den „Wolf

of Wall Street“ in seiner Selbstherrlichkeit auflaufen, hier vermengt er seinen Mangel an kritischer Distanz aber noch mit höchst spekulativer Milieu-Zeichnung – und das obwohl die

Beteiligten alle Möglichkeiten hätten, sich aus ihrem jeweils aufgepeitschten

Klischee herauszulösen. Umso kurzweiliger kommt das Biopic-Prozedere sofort auf

Intensivstation, den Mythos des kugelsicheren Multitalents im high drama totalen Ghetto-Kintopps

auszustaffieren – wo die Kindheit um die Hooker-with-a-heart-of-gold

von Mutter kreist, später per Mentor ins Drogen- wie Hip-Hop-Geschäft

einsteigt, um letztendlich sich selbst, den echten Daddy/Muttermörder sowie

eine glückliche Vervollständigung mit Frau und Kind zu finden. Würde man noch

klassische Musik druntermischen, müsste „Moonlight“

hier einen ernsthaften Konkurrenten fürchten – und damit ist nicht nur vom

thematischen Gehalt her die letztendlich rahmenbildende Bromance zu Terrence

Howard oder die Hassliebe von/zu Drogen-Kingpin Majestic (Adewale

Akinnuoye-Agbaje) gemeint. Klar, ist jetzt ein überkandidelter Vergleich, aber

zumindest im Sog machen sich beide Filme ebenbürtig um Aufmerksamkeit verdient.

Der eine lässt halt seine Charakterstudie in Bildern nachfühlen, der andere in

ultravulgärem Cliquen-Slang auf der road

to success.

Und dann kommen noch durchweg kindliche Anwandlungen des Protzens zur Geltung, die selbst per Mietwagen auf dicke Hose machen – dann nennen ihn nämlich alle im Viertel „den Hübschen“, zu drollig! Auch irgendwie kindlich geht der Film mit einem um, wie plötzlich Handlungselemente und Figuren eingeführt werden, die im Ensemble als selbstverständlich gelten, gar auf einmal weitreichenden Einfluss von Kindesbeinen an haben – obwohl die zu dem Zeitpunkt im Film kaum anwesend waren, trotzdem großen Aufwind produzieren. Man bemerke dafür allein die Wiederbegegnung unseres Marcus (50 Cent) mit seiner angeblichen Jugendliebe Charlene (Joy Bryant) und wie weit das ab dort entwickelt wird/zurück gehen soll. Es wird nicht der einzige wundersame Irritationspunkt des Films bleiben. Falls man davon mal nicht kurios am Halse gepackt wird, stehen die Dialoge Schlange, einen mit drübberen Proklamationen und inspirierenden wie bedrohenden Phrasen auf die schiefe Bahn zu führen. Die ganze Aufregung ist so sympathisch aufs Epische im Profanen aus und innerhalb seiner ballernden Missetaten zudem energisch mit Erklärungs-/Deeskalationsversuchen gewappnet, dass man kaum glaubt, welch Krönung noch auf einen wartet: Die Messerstecherei in der Gefängnisdusche! Die geht auf die Barrikaden wie eine Mischung aus „Eastern Promises“ und „Zwist in Zellenblock 99“, wie eruptiv da mit Klingen, Seife, Schwänzen und Polizeiknüppeln um Gerechtigkeit und Aufstand gehadert wird, ehe eine neue Brüderlichkeit entsteht. Hätte sich das Intro von „The Outsider“ mal mehr hiervon abgeguckt! Man sieht: Es gibt viele einzelne Faktoren/Sequenzen/Eigenarten, die den Film hier mächtig gewaltig pimpen, obgleich er in Sachen Feingefühl erwartungsgemäß stets in der Klemme steckt – wartet mal ab, wie Oscar-verdächtig es sodann rüberkommt, wenn 50 Cent mit zugenähtem Mund in Beziehungsprobleme der Kommunikation abgleitet: Wie der ganze Film ein problematischer Mordsspaß in Formvollendung!

Und dann kommen noch durchweg kindliche Anwandlungen des Protzens zur Geltung, die selbst per Mietwagen auf dicke Hose machen – dann nennen ihn nämlich alle im Viertel „den Hübschen“, zu drollig! Auch irgendwie kindlich geht der Film mit einem um, wie plötzlich Handlungselemente und Figuren eingeführt werden, die im Ensemble als selbstverständlich gelten, gar auf einmal weitreichenden Einfluss von Kindesbeinen an haben – obwohl die zu dem Zeitpunkt im Film kaum anwesend waren, trotzdem großen Aufwind produzieren. Man bemerke dafür allein die Wiederbegegnung unseres Marcus (50 Cent) mit seiner angeblichen Jugendliebe Charlene (Joy Bryant) und wie weit das ab dort entwickelt wird/zurück gehen soll. Es wird nicht der einzige wundersame Irritationspunkt des Films bleiben. Falls man davon mal nicht kurios am Halse gepackt wird, stehen die Dialoge Schlange, einen mit drübberen Proklamationen und inspirierenden wie bedrohenden Phrasen auf die schiefe Bahn zu führen. Die ganze Aufregung ist so sympathisch aufs Epische im Profanen aus und innerhalb seiner ballernden Missetaten zudem energisch mit Erklärungs-/Deeskalationsversuchen gewappnet, dass man kaum glaubt, welch Krönung noch auf einen wartet: Die Messerstecherei in der Gefängnisdusche! Die geht auf die Barrikaden wie eine Mischung aus „Eastern Promises“ und „Zwist in Zellenblock 99“, wie eruptiv da mit Klingen, Seife, Schwänzen und Polizeiknüppeln um Gerechtigkeit und Aufstand gehadert wird, ehe eine neue Brüderlichkeit entsteht. Hätte sich das Intro von „The Outsider“ mal mehr hiervon abgeguckt! Man sieht: Es gibt viele einzelne Faktoren/Sequenzen/Eigenarten, die den Film hier mächtig gewaltig pimpen, obgleich er in Sachen Feingefühl erwartungsgemäß stets in der Klemme steckt – wartet mal ab, wie Oscar-verdächtig es sodann rüberkommt, wenn 50 Cent mit zugenähtem Mund in Beziehungsprobleme der Kommunikation abgleitet: Wie der ganze Film ein problematischer Mordsspaß in Formvollendung!

Eine gute

Überleitung übrigens zu meinem nächsten Trio - gewiss wieder eins, das (passend zu den anderen Beispielen dieser Ausgabe) mit der

medialen Interpretation von Tätern und Opfern jeweils sehr wählerisch Spannung

per Provokation erzeugt. Und zwar handelt es sich um drei Verfilmungen der

Causa Gladbeck. Innerhalb der letzten Wochen dürfte der hiesigen Allgemeinheit

wieder des Öfteren in Erinnerung gerufen worden sein, was im August 1988 binnen

der BRD geschah. Ich will daher nicht nochmal wiederholen, wie das tödliche

Geiseldrama des Trios Rösner/Degowski/Löblich verlaufen ist oder wie ich die

Handlungen von Polizei und Presse werten würde. Für jede Position zu diesem

Sachverhalt gibt es nämlich schon mindestens einen Spiel- bzw. Dokumentarfilm und um in dem Sinne mal einen Überblick zu geben, beäuge ich drei Vertreter,

die allesamt aus ihren individuellen Gründen auch kein vollends differenziertes Bild dessen liefern können: Zum

einen wäre da das eher schwache Drama „Ein

großes Ding“ von Bernd Schadewald. Der Regisseur hatte sich mir mit Filmen

wie „Angst“ (1994) als

Blickverstärker der geläufigen Sozialstudie gezeigt, indem er besondere

Härtefälle menschlicher Untiefen entsprechend schroff im Naturalismus anordnen

konnte (siehe auch den etwas gemäßigteren, aber stilverwandten Uwe Frießner).

Sehr grell, aber auch sehr nah. Dasselbe wollte ich mir von seiner losen

Adaption der Gladbeck-Chronologie erhoffen, doch allein die Besetzung von Richy

Müller, Jürgen Vogel, Uwe Fellensiek und Katja Flint ist schlicht zu viel des

Guten. Ab und an wurde ja argumentiert, dass der Cast zur Parodie neigen will, doch wenn man als Maßstab ohne Weiteres Christoph Schlingensiefs „Terror 2000“

nehmen kann, wirkt es umso befremdlicher, wie die realen Ereignisse hier gleichsam

für einen echten Zweiteiler-Krimi Pate stehen und in den Abänderungen auf

plumpe Kolportage angesetzt werden. Die Trivialisierung nimmt Überhand, nur im

Vergleich zum 50-Cent-Film entsteht da lediglich bedingt ein Unterhaltungswert

– zumal Müller und Vogel permanent am Schreien sind; Verfolgungsjagden, Fluchtsituationen

sowie die Rollen von Medien und Polizei ohnehin auf eindeutiges TV-Niveau hin

aufbereitet sind. Interessant am Film ist aber, wie er einem die Gangster sogar

noch sympathisch zu machen versucht – eben als rotzige Typen, die eigentlich

ganz nett sein wollen/könnten, ihren Nichten Gute-Nacht-Geschichten erzählen und sich schlicht ein besseres Leben wünschen,

wenn man sie nicht vorsorglich-lebenslänglich in die soziale Endstation verfrachtet hätte.

Solche Argumente präsentiert in etwa auch der Dokumentarfilm „Der Geiselgangster von Gladbeck“ von

Uta Claus. In diesem recht frühen Portrait von 1991 wird speziell der Lebensweg

Dieter Degowskis durch Zeitgenossen nacherzählt und interpretiert. Ehemalige

Nachbarn, Kollegen, eines seiner Geschwister, ehemalige Geiseln sowie

Psychologen und sogar sein Strafverteidiger kommen zu Wort. In den Gesprächen

wird eine grausame Kindheit offenbart, folglich auch in welchen Bedingungen

kaum Hoffnung für den Mann keimen konnte und in welchen Kreisen er sich also

fortwährend noch was wert fühlte. Alles Aussagen, die in konkreter Abbildung

zwar nicht werten, in der Ballung aber natürlich Partei ergreifen müssten.

Dagegen stehen ausgerechnet die Aussagen, die in Richtung Sympathie gehen, da

sie allesamt von einer gewissen Naivität herrühren – Schwester und Kumpel

meinen, dass er mit ihnen mitgekommen wäre, wenn sie frühzeitig dagewesen und

die Polizei sie nur gemacht lassen hätten;

Strafverteidiger und Psychologen lassen zudem jeden verhängnisvollen Impuls als

Reaktion auf die Vergangenheit oder auch jede Behauptung der Reue als Anlass

zur Schuldverminderung gelten, selbst wenn sie noch so bizarr klingen mögen

(u.a. Degowskis Anruf ans Totenreich, dass Silke Bischoff ihm auf dem Wege

schon verziehen, er Emanuele De Giorgi aber noch nicht erreicht hätte). Was

seine überlebenden Opfer zu ihrer Begegnung mit ihm zu sagen haben, scheint

zudem hauptsächlich von Unberechenbarkeit gezeichnet zu sein, eben wie wenig

sie alles abseits der permanenten Furcht beurteilen konnten. Der Film hat also

ein ziemlich offenes Auge für Mängel und Zwiespälte in der Menschenkenntnis

seiner Zeit, als dass er händeringend um ein Urteil zur Person Degowskis

argumentieren würde. In der Funktion vermeidet es der Film aber eher, die Rolle

der Medien als Faktor in dem Fall kritisch zu betrachten – dann würde er sich

ja selbst als erneute Projektionsfläche dessen reflektieren müssen, aber ohne

diesen Aspekt wird die Sache wiederum heikler, insbesondere da einige

Zwischentitel mit enorm finsterer Musik darauf hinweisen, welche

Interviewpartner man aufgrund der Entscheidungen der Justiz nicht aufsuchen

durfte. In eine ähnliche Falle tappte übrigens auch die Docu-Fiction RTL’s zu

dem Fall, „Wettlauf mit dem Tod“

(1998), als diese die Mittäterin Marion Löblich selbst vor die Kamera zum

Interview ranholte. Dort durfte sie sich dann im Nachhinein über die Aktionen

von Polizei und Presse empören, auch dass man sie selbst hätte schneller

schnappen müssen, bis sie in den nachgestellten Szenen zeitweise sogar zur

Stimme der Vernunft hochstilisiert wurde. Wenn noch Brisanteres an

Distanzlosigkeit in dem Film aufgetaucht wäre, würde ich jetzt auspacken, aber

ich belasse es lieber dabei, noch zu erwähnen, dass

Rudolf-Thome-Stammschauspieler Cornelius Schwalm hier eine seiner ersten Rollen

als Rössner inne hatte!

Zum Schluss sei aber noch die aktuellste Adaption des

Falls genannt, schlicht „Gladbeck“ -

knapp rechtzeitig zum 30. Jubiläum der damaligen Ereignisse von Kilian Riedhof

inszeniert und von der ARD als Zweiteiler zur Primetime ausgestrahlt. Die

Beweggründe dafür sind mir im Nachhinein weiterhin etwas schleierhaft. Rein

oberflächlich betrachtet gibt dieses Event

einen ziemlich straffen Terrorfilm

ab, der allerdings auch ausschließlich dieses Gefühl auszudrücken imstande ist.

Jedes Mal, wenn er die Zwischentöne der einst tatsächlichen Reaktionen

nachzuzeichnen versucht, wirkt er daher komplett neben der Spur und

widersprüchlich binnen seiner selbst. Der inszenatorische Grundmodus der

Bedrohung gibt zwar permanent Druck in (merkwürdig coloriertem) Cinemascope und Synth-Drones, doch da beißen sich erst recht die naturalistischen

Eindrücke der Mimikry mit hochdramatisierten Drehbuchphrasen anhand von

Einsatzleitern. Zudem sieht man sich als Zuschauer auch auf eine

Emotionalisierung angesetzt, die dem Desasterfilm-Prinzip gemäß einzelne

Vorgeschichten, Betroffenheits-Sequenzen und Gesten des Gefühls als Symbolbilder

der Menschlichkeit spekuliert. Ist

jetzt halt ein Film-Film, von daher sind Rössner und Co. vollends als fettige

und räudige Monster ohne echten Kontext ihrer Präsenz gezeichnet. Da steckt man

gar nicht mal uneffektiv und vor allem intensiver in der Sommerhitze der Angst

drin, zumal sich der Thrill modern körperbetont zwischen Neonlicht und

Bordstein reindrückt - doch es ist wie gesagt die einzige Stärke dieser Odyssee.

Das größte revisionistische Potenzial hätte ich eigentlich in der Darstellung von

P+P vermutet und da ist die Sache für wahr ziemlich kurios ausgefallen:

Einerseits wollte Riedhof den Schock der stets vermasselten Annäherung an die

Täter für den Effekt ausnutzen, andererseits den einzelnen Urhebern mehr oder

weniger stets gerecht werden. Fast immer ist es ein Gewissenskonflikt, eine

ethische Brenzligkeit, Zivilcourage, Überzeugung aus Angst oder eben eine Frustration,

die gegen die eigene Überzeugung stimmen muss. Tendenziell entscheidet der Film

in der Menge an Konflikten eher zugunsten der Polizei, à la „Die Gesetze sind zu lasch, es mangelt an

Führung in solchen Fällen.“. Gibt man dem besorgten Bürger damit nicht Grund zur Sorge, dass die Polizei auch

angeblich heute noch nicht das Rechte tun

darf? Und dann auch noch gegenüber einer Presse, die das Spektakel frech und falsch für sich einnimmt? Nun,

der Film ist in Wirklichkeit dann doch nicht fähig, irgendwas in der Sache aufzuwiegeln. Bei ihm verschwimmen die

Ereignisse im Trauma der Machtlosigkeit und haben bei der Deeskalation des Individuums schlicht keine Zeit für Empörung. Unterschieden

wird hauptsächlich zwischen Opfern, Tätern und denjenigen, die das Ganze

beenden wollten. Dass es an jeder Stelle hunderte an Schaulustigen gab, will man

dem Zuschauer daher auch eher verheimlichen, sonst müsste er den moralischen

Diskurs der Handlungsunfähigkeit eventuell ja mit sich selber anstelle derer

innerhalb dargestellter Machtpositionen führen. Puh, ein schwieriges

Themengebiet, ganz bescheiden gesagt!

Ich weiß jetzt gar nicht mal so recht,

wie’s euch als Leser geht. Hmm, habt ihr denn in dieser Ausgabe an Tipps

genügend Tipps erhalten? Ich weiß,

diesmal ist wieder so eine Reihe zustande gekommen, in der ich eher die

thematische Connection der Filme untereinander ausschreiben wollte. Dabei hab

ich erstmals dank feiner Ausleihe vonseiten Siggi Bendix' einige teils grandiose Selbstläufer gesehen, wie z.B. „The Purple Rose of Cairo“, „Zwei Tage, eine Nacht“, „Ein Amerikaner in Paris“, „A.I. – Künstliche Intelligenz“ und vor

allem „Vertigo – Aus dem Reich der Toten“!

Herrje, was für eine Auswahl – aber die Sache ist ja die: Ihr kennt sie schon und

ich habe mich vor lauter Ehrfurcht erstmal zurückgehalten, Deutungen und

Meinungen zu schreiben, die bei solchen Werken bestimmt schon zu Genüge ausklamüsert

wurden. Tja… aber einen habe ich gesehen, der ist vielleicht nicht ganz so

weitläufig im Kanon verewigt – und zwar Klaus Lemkes schöner kurzer „Mein schönes kurzes Leben“ von 1970. Der

ist schmissig, elliptisch, vollkommen im Hier und Jetzt seines Problemfalls

Mischa (Michael Schwankhart) auf geistiger Achterbahnfahrt, todtrist binnen der

BRD-Großstadtmoloch-Monochromatik gejagt und doch höchst romantisch, keck und im

Faustrecht, drogenschmuggelnd/-klauend und mit der Vergänglichkeit flirtend, in

Wohnungen gammelnd oder an der Würstchenbude aufgedreht, total salopp nachsynchronisiert

oder zaghaft mit der Sprache der Augen rausrückend, Musikvideo und urbanes Winter-Fegefeuer,

im Spiegelspaß des Konsums wiederbegegnend, auf Erfolgskurs in der

Plattenbranche gen Hamburg pendelnd und doch mit der Eifersucht auf der Flucht,

überall von rabiaten Bullen und Gangstern gesucht und dennoch an der frischen

Luft labend, ein Bonvivant der Anarchie und garantiert sterbendes Systemopfer

zugleich. Was für ein himmlischer Ritt. Nach dem Film war’s dann nur noch halb

so schlimm, dass ich am selben Abend im Folgenden die Oscars sehen musste. Aber

wir kommen vom Thema ab - man liest sich beim nächsten Mal, danke!